2020年04月11日

遠距離制御装置AN/GRA-6

今回はAN/GRA-6制御装置の解説を行う。

概要および諸元

制御装置AN/GRA-6は1~2台の無線機の音声増幅、または同一機種により構成された無線機をその無線機の接地位置から約3km離れた場所にてPTT操作を行う事ができる。

この装置は局地制御機における無線機の局地動作、および遠隔制御機と局地制御機との打ち合わせ用有線通信、

無線機の電源制御を行う事ができる。

この装置を利用する場合無線機本体に取り付ける局地制御機と遠隔制御機との間に1対の電話線(WD-1/TTなど)を用い構成しなくてはならない。

構成部品

C-434/GRC(局地制御機)

C-433/GRC(遠隔制御機)

H-33/PT(ハンドセット)

CW-189/GR(収納袋)

C-434/GRC諸元

名称 局地制御機

通話電源 BA-30 2個

呼び出し用電源 20Hz 手回し

呼び出し信号受信 ベル、又はランプ切り替え

重量 約5kg

機能 遠隔制御機への有線連絡、および電源制御

遠隔操作距離 3km

架台装着可能無線機 AN/GRC3~8 AN/VRQ1~3 AN/VRC-13~15 AN/GVRC-20~22

U-77/U接栓装着可能無線機 AN/PRC-8~10 AN/VRC8~10.16~18 AN/VRC-7 AM-65/GRCおよび架台接続可能無線機のすべて

C-433/GRC諸元

名称 遠隔制御機

通話電源 BA-30 2個

遠隔制御電源 BA-414/U

呼び出し用電源 20Hz 手回し

呼び出し信号受信 ベル、又はランプ切り替え

重量 3.5kg

機能 局地制御機への有線連絡、および無線機のPTT動作、電源制御

遠隔操作距離 3km

各操作部機能説明

C-434/GRC

LOCALスイッチ

SET1 1号機のPTT動作を行う

TEL 有線電話通信を行う

SET3 2号機のPTT動作を行う

REMOTEスイッチ

TEL ONLY 遠隔制御機と電話通信を行える

SET1&2 遠隔制御機のSELECTORスイッチの制御により、1号、又は2号機のどちらかを選択することができる。また、無線機の電源を入れる事ができる。

SET1 遠隔制御機のSELECTORスイッチによって無線機電源の遠隔制御および1号機の送信ができる。1.2号機の傍受ができる。

SET2 遠隔制御機のSELECTORスイッチによって無線機電源の遠隔制御および2号機の送信ができる。1.2号機の傍受ができる。

LINE

L1/L2 1TTを横から差し込むことができる。

AUDIO

ハンドセットの接続用

CALL LIGHT

遠隔制御機からの呼び出し信号の受信を表示する。内部にスイッチがあり、ベルとライトを任意で切り替えることができる。制光装置が蓋についており、絞るを光を小さくできる。

呼び出し発電機

有線動作の呼び出し用発電機

大型接栓

MT-297/GRなどの架台下に装着する事が可能。

電源制御を行える

小型接栓

U-79/Uが接続されたCX-1572/Uケーブル(3ft)により無線機本体のAUDIOへ接続できる。電源制御を行う事はできない。

C-433/GRC

SELECTORスイッチ

TEL 局地制御機との有線連絡用

円形指標 1.2号機の設定用、電話線の接続を逆にすると1.2号機設定スイッチが逆になる。

LINE

L1/L2 1TTを横から差し込むことができる。

AUDIO

ハンドセットの接続用

CALL LIGHT

局地制御機からの呼び出し信号の受信を表示する。内部にスイッチがあり、ベルとライトを任意で切り替えることができる。制光装置が蓋についており、絞るを光を小さくできる。

呼び出し発電機

有線動作の呼び出し用発電機

操作手順については、順を追って書いていくととんでもない量になったため、PDF化しました。

第三者への許可の無い発布は禁止いたします。

https://www.dropbox.com/s/1k6nuggsvy969qw/AN.GRA.6.pdf?dl=0

これちゃんとPDFみれんのかな。

無理だったってコメントが多かったら画像に変換して貼り付ける等の索を検討します。コメント来ないと思うけど

色々ごちゃごちゃ書きまくりましたが、人生で使う事はないだろうし、ほしいと感じる事も無いと思います。

最後にいろんな接続例を紹介

マウントに接地する事ができない場合、無線機の電源操作は行えない

GRC-7取り付け例

PRC-10取り付け例

電源操作不可、無線機が一つであり、AUDIOが1つしかないためSET1しか使用できない

VRC-7取り付け例

電源操作不可 AM-65とRT-70でSET1.2を分離し運用できる

GRC-7にマウントを利用せず取り付けた状態

電源操作はできないが、C-435/GRCが装着した状態での遠隔操作を行える

画像がクソ荒いためよく分からないオチ

概要および諸元

制御装置AN/GRA-6は1~2台の無線機の音声増幅、または同一機種により構成された無線機をその無線機の接地位置から約3km離れた場所にてPTT操作を行う事ができる。

この装置は局地制御機における無線機の局地動作、および遠隔制御機と局地制御機との打ち合わせ用有線通信、

無線機の電源制御を行う事ができる。

この装置を利用する場合無線機本体に取り付ける局地制御機と遠隔制御機との間に1対の電話線(WD-1/TTなど)を用い構成しなくてはならない。

構成部品

C-434/GRC(局地制御機)

C-433/GRC(遠隔制御機)

H-33/PT(ハンドセット)

CW-189/GR(収納袋)

C-434/GRC諸元

名称 局地制御機

通話電源 BA-30 2個

呼び出し用電源 20Hz 手回し

呼び出し信号受信 ベル、又はランプ切り替え

重量 約5kg

機能 遠隔制御機への有線連絡、および電源制御

遠隔操作距離 3km

架台装着可能無線機 AN/GRC3~8 AN/VRQ1~3 AN/VRC-13~15 AN/GVRC-20~22

U-77/U接栓装着可能無線機 AN/PRC-8~10 AN/VRC8~10.16~18 AN/VRC-7 AM-65/GRCおよび架台接続可能無線機のすべて

C-433/GRC諸元

名称 遠隔制御機

通話電源 BA-30 2個

遠隔制御電源 BA-414/U

呼び出し用電源 20Hz 手回し

呼び出し信号受信 ベル、又はランプ切り替え

重量 3.5kg

機能 局地制御機への有線連絡、および無線機のPTT動作、電源制御

遠隔操作距離 3km

各操作部機能説明

C-434/GRC

LOCALスイッチ

SET1 1号機のPTT動作を行う

TEL 有線電話通信を行う

SET3 2号機のPTT動作を行う

REMOTEスイッチ

TEL ONLY 遠隔制御機と電話通信を行える

SET1&2 遠隔制御機のSELECTORスイッチの制御により、1号、又は2号機のどちらかを選択することができる。また、無線機の電源を入れる事ができる。

SET1 遠隔制御機のSELECTORスイッチによって無線機電源の遠隔制御および1号機の送信ができる。1.2号機の傍受ができる。

SET2 遠隔制御機のSELECTORスイッチによって無線機電源の遠隔制御および2号機の送信ができる。1.2号機の傍受ができる。

LINE

L1/L2 1TTを横から差し込むことができる。

AUDIO

ハンドセットの接続用

CALL LIGHT

遠隔制御機からの呼び出し信号の受信を表示する。内部にスイッチがあり、ベルとライトを任意で切り替えることができる。制光装置が蓋についており、絞るを光を小さくできる。

呼び出し発電機

有線動作の呼び出し用発電機

大型接栓

MT-297/GRなどの架台下に装着する事が可能。

電源制御を行える

小型接栓

U-79/Uが接続されたCX-1572/Uケーブル(3ft)により無線機本体のAUDIOへ接続できる。電源制御を行う事はできない。

C-433/GRC

SELECTORスイッチ

TEL 局地制御機との有線連絡用

円形指標 1.2号機の設定用、電話線の接続を逆にすると1.2号機設定スイッチが逆になる。

LINE

L1/L2 1TTを横から差し込むことができる。

AUDIO

ハンドセットの接続用

CALL LIGHT

局地制御機からの呼び出し信号の受信を表示する。内部にスイッチがあり、ベルとライトを任意で切り替えることができる。制光装置が蓋についており、絞るを光を小さくできる。

呼び出し発電機

有線動作の呼び出し用発電機

操作手順については、順を追って書いていくととんでもない量になったため、PDF化しました。

第三者への許可の無い発布は禁止いたします。

https://www.dropbox.com/s/1k6nuggsvy969qw/AN.GRA.6.pdf?dl=0

これちゃんとPDFみれんのかな。

無理だったってコメントが多かったら画像に変換して貼り付ける等の索を検討します。コメント来ないと思うけど

色々ごちゃごちゃ書きまくりましたが、人生で使う事はないだろうし、ほしいと感じる事も無いと思います。

最後にいろんな接続例を紹介

マウントに接地する事ができない場合、無線機の電源操作は行えない

GRC-7取り付け例

PRC-10取り付け例

電源操作不可、無線機が一つであり、AUDIOが1つしかないためSET1しか使用できない

VRC-7取り付け例

電源操作不可 AM-65とRT-70でSET1.2を分離し運用できる

GRC-7にマウントを利用せず取り付けた状態

電源操作はできないが、C-435/GRCが装着した状態での遠隔操作を行える

画像がクソ荒いためよく分からないオチ

2018年12月02日

砲兵に支援してもらおう3 ~実践編~

久しぶりにくだらないブログを投稿したいと思います

2年ぐらい放置した砲兵に支援をしてもらおうシリーズですね。

今回は実践編と行きたいと思います。

CFF(coal for fire)

CFFと言うのは、FOがFDCへ無線(有線)にて連絡を行う場合の符号であり、FOによって簡潔に示される攻撃目標へついてのメッセージである。これらは命令ではなく要求である(確実に実行される訳ではない)CFFはFDCレコーダが間違えなく理解し記録を行い、復唱できるよう素早くはっきりと送信しなくてはならない。FOは標的の位置を確認した瞬間にRATELO(通信兵)が射撃を開始できるように標的の見たことをRATELOに伝える。情報はCFFの完全な要求が準備されるまで待つ必要は無く、決定された時点で随時送信される。

使用される目標位置の決定方法にかかわらず、通常の砲撃要請は6つの要素を3つに分けた部分で送信される。

6つの要素は以下に示す

.FOの識別

.警告命令

.ターゲットの位置

.ターゲットの説明

.攻撃方法

.砲撃制御の方法

3つの部分

.FOの識別と警告命令

.ターゲットの位置

.ターゲットの説明、攻撃方法、砲撃制御の方法。

各送信のたびに少し時間をおき、FDCのデータ読み取り、復唱を待つこと。

次にこの6つの要素を詳しく記載していく。

1.FOの識別

FDCに自分自身の身分を理解させるために宣言する。

2.警告命令(warning order)

警告命令とは砲撃支援のために通信回線をクリアにし、攻撃方法の種類と攻撃する目標位置とタイプをFDCに送信することである。送信の順番は

攻撃方法の種類

攻撃を行う部隊のサイズ

攻撃目標の場所

の順番になっている。

2.1攻撃方法の種類

FOが着弾観測を行い砲撃を行う方法である、疑わしい目標や、場所の正確性が保てない時にAdjust Fire.を宣言する

Fire for Effect.とは、FOが確実に攻撃目標の位置をつかんでいる場合に宣言する、この砲撃は1撃でFFEを目指すべきである。攻撃目標の位置が確かで攻撃の着弾修正がほとんど必要無い場合に宣言する。

Suppression.とは動いていない標的に迅速に攻撃をする時にFOが宣言する。Suppression.

の後に攻撃目標のIDナンバを続ける。この方法は通常事前に計画された標的に対して行われるか、一度その他の砲撃方法で砲撃した目標に再度攻撃する時に宣言される。

Immediate Suppression and Immediate Smoke.とは、静圧射撃のことを指す。ほとんどの場合はグリッド表記にて攻撃面を指名する

2.2砲撃を行う部隊のサイズ

FOは攻撃目標に効果的に攻撃するために射撃するユニットの大きさを指名することができる。これはFOが決めることもできるが指名されなかった場合はFDCに決定権がある。

2.3目標位置(測距方法)の宣言

砲兵に支援してもらおう1参照

3.1ターゲットの位置

先ほどの目標位置宣言の後、FDCの復唱を待ち、目標位置を宣言していく。

グリッド使用方法では通常6桁のグリッドが送信される。8桁の場合もあり、この場合はより正確に目標を知らせることができる。OT方角(FOからの標的の方角を指す)は通常攻撃に必要がないため、一度目のFOが発射する無線文にグリッドの数字も入れて報告する。

既知ポイントシフトは「既知ポイント」「警告命令」の順序で送信する。既知ポイントはFO、FDCがともに知っている位置で無ければならない。その後の通信でOT方角を送信する。通常ミルにて方角を指定するが、事前にFDCとのFOとの取り決めによりそれ以外の単位を使用することもできる。OT方角を送信した後、既知ポイントからの左右方向、(左右)

レンジシフト(既知ポイントに対しどれだけ攻撃目標が遠いか、100m単位で)

垂直方向シフト(攻撃目標が既知のポイントからどれだけ標高が違うか、5m単位で、30m以下の場合は無視される)

を送信する。

この攻撃を行う場合、FOはFDCに向けpolarと宣言をする。FOの位置はFDCが把握していなくてはならない。FOは方角と距離、垂直シフトを送信する。また、垂直方向シフトは垂直角(VA)をミルにて表すこともできる。

4.ターゲットの説明

FOはFDCがどのようなタイプの砲弾を使用すれば攻撃目標に有効な打撃を与えることができるか判断しやすくするため、攻撃目標の詳細を送信しなくてはならない。

具体的には

目標はなにか 「軍隊のタイプ、装備、ジープ、装甲車、トラックなど」

目標は何をしているのか 「掩体構築作業中など」

目標はどれくらいいるのか 「分隊、小隊、戦闘車両の数など」

目標の防御レベル 「掩体の中、塹壕、蛸壺など」

を送信する、また面を制圧することを要求する場合、攻撃目標の大きさと幅をm単位で報告する。円形の場合は半径で報告する。

5.攻撃方法

FOはどのように攻撃を行いたいか示すことができる。ここでの要素は

「砲撃の戦術」

「弾道」

「弾薬」

であり、FOはそれらを指定することができる。

5.1砲撃の戦術

通常2種類の方法があり、精密射撃と面制圧がある。

移動しない攻撃目標に1つの砲で精密射撃を行う。攻撃目標の完全に破壊する場合に宣言し、破壊された場合はFOは破壊されたことをFDCへ連絡する。

面制圧は面を制圧することである、攻撃目標は移動可能な物がほとんどなため、攻撃目標を見失わないために着弾観測は早急に行わないとならない。この攻撃を行う時の位置決定は面の中心を攻撃目標の位置としてFDCに報告する(面の位置決めは4.を参照)

これらの説明は2.1攻撃方法の種類にてある程度決まってくるため、無線連絡に入れなくても問題ない。

5.2弾道

野砲の場合、低軌道弾道が基本である。高軌道弾道を指定する場合は攻撃方法の時に送信を行う。また、FDCが高軌道弾道を使用しなくてはならないと判断した場合はFDCはFOに向けて高軌道弾道で発射したことを連絡しなくてはならない。迫撃砲は全てが高軌道弾道である。

5.3弾薬

FOは発射する弾体の指定をできる、指定が無かった場合、HEの瞬発信管が使用される。これをFOは望むのならばFOはFDCにCFFの中に盛り込む必要は無い。砲弾は照明弾、発煙弾、ICMなどが存在する。また、砲弾によって信管が一つしか無いものが存在する。その場合は使用する信管の要求は行わなくて良い。

次に、砲撃の回数をFOは指示することができる。たとえば4roundと宣言した場合、砲弾は4発発射される。

6.砲撃制御の方法

砲撃の観測方法はFOが砲撃する時間を制御したい場合や、砲撃方法を制御しい場合に行う。、攻撃目標を観察できるかどうか、攻撃目標を効果的に撃滅させる方法をFOはFDCに示す。主にAMCとTOTが使用され、面制圧に効果を発揮する。通常の砲撃では野砲部隊の中央にある砲座が砲撃を行うが、何らかの理由によりFOが左右の砲座を交互に砲撃させることができる。通常5秒間隔で左右(または右左)で砲撃を行うがFOの要求により時間を調整することができる。

AMC FOが砲撃の時間を任意に決めたい時に宣言する。この宣言を受けた時、FDCは砲撃を行う砲座が準備が完了したことを宣言する(コールサインが使用される)FOは任意の時間に「fire」と宣言することにより砲撃が開始される。

これはFOが敵を植生、地形、天候または煙幕のために目視で確認することができないが、敵がその場所に確実に存在している時に宣言する。この制御方法は誤射の可能性が高い。

FOが同じタイミングで複数の砲弾が着弾するように要請する場合に宣言する。これはFDCが着弾予定時間をFOに伝える。FOとFDCはタイムハックを実行しなくてはならない

連続的に照明弾を要求する時にFOが宣言する、この場合、FDCは発射された照明弾の燃焼時間により次の砲撃を持続的に行い暗闇にさせてはならない。

これはHEと照明弾を断続的に砲撃したいときにFOが宣言する、FOは照明弾とHEの間隔を秒単位で指定できる。

これは2発以上の砲撃を要請した時、砲撃が必要無くなった場合FOが宣言する。砲座はすでに装填されていた砲弾の場合に限り砲撃することはできる。

FOが直ちに砲撃を中止させたい場合に宣言する。これは初弾が発射される前でも有効であり、FDCは確実に砲撃を中止しなくてはならない。

これは砲撃する回数を無制限に行いたい時にFOが宣言する、全ての砲座は持続的に攻撃目標に砲火を投射する。Cease Loading.またはCheck Firing.とFOが宣言するまで砲座は射撃を続ける。

最後に連絡した砲撃方法でFOは砲撃を望む場合、FOが宣言する。この砲撃は初めての攻撃目標の時宣言することはできない。

これはFOが同じ場所に違う種類の砲弾を投射したいときに宣言する。たとえば、WP FOLLOWED BY HE .とFOが宣言した場合、repeatとは違い、HEがWPに代わり投射される。

7.情報誤認の訂正

データ読み取りの再FDCは復唱を行う、そのときにFOはFDCがFO自身の宣言した砲撃要請との誤差を確認した場合、訂正を行わなくてはならない。

具体的にはCORRECTIONと宣言しもう一度FDCに送信した文をそのまま送信する。また、FO自身がコンパスの読み取りなどに誤差を生じていたことがFDCとの交信中にわかった場合もこの宣言を行い、訂正した文をもう一度FDCへ送信する。

8.FDCによるFOへの交信

FDCはFOよりCFFを受信すると攻撃目標をどのように攻撃するか、FOから連絡が無かった場合決定する。この決定はFOへの交信(MTO)の形でFOへ送信される。MTOは4つの項目で構成される。

攻撃する砲座をFOへ連絡する、砲撃を行う砲座を宣言する、砲座にはコールサインを使用するFDCは、最後の文にコールサインを用い、砲撃するユニットを指定する。

例:砲撃を行う大隊コールサインはA8T36。砲座AはR6G36 この大隊のA砲座が砲撃を行う場合。 MTO は T, G .となる

FOが宣言したCFFをFDCは変更することもできる。この場合はCFFが変更されたことをFOに伝えなくてはならない。

例:FOはICMを要求したが、FDCはVTを使用することを決定した。場合。

T, G, VT IN EFFECT .

CFFの中に砲撃回数が無かった場合、FDCが砲撃回数を決定し、それをFOに連絡しなくてはならない。

例:T,G VTによる攻撃4発 を投射すると決定した場合。

T, G, VT IN EFFECT, 4 ROUNDS .

FDCはその後の攻撃の修正を容易にするために攻撃目標にIDを付与しなくてはならない。各目標番号が割り当てられる。

例:(T,G VTによる攻撃4発 攻撃目標AA7732と決定した場合。

T, G, VT IN EFFECT, 4 ROUNDS, AA7732, OVER .

追加情報が有る場合があるが面倒臭いので割愛する。

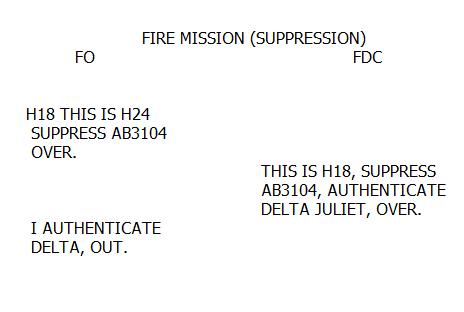

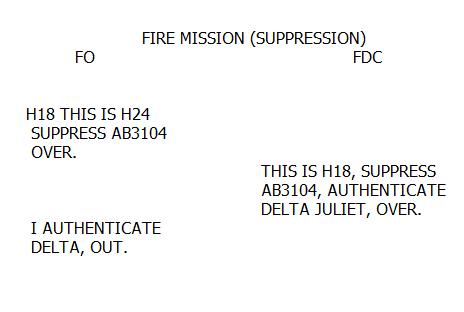

FOとFDCとの認証

無線交信は誰でも聞くことができる、言い方を変えれば敵勢力も交信することができ、周波数が合致したならば、FDCとの無線交信を行い、FO以外の第三者がCFFを送ることができてしまう。

これを防ぐため、通常AUTHENTICATIONという合い言葉が使用される。通常FDCから40行の認証カードが渡され、CFFごとに使い捨てられる。

この認証がFOとFDCでできない場合は砲撃を行なってはならない。

9.付録 無線交信例

ざっと、雑に説明してこんな感じです、滅茶苦茶長くなって理解しにくく、英文を強制的に日本語に訳したから用語の翻訳クオリティが低いです。

、しかもほとんどFOがCFFの時に盛り込まなくてもFDCが勝手に決めてくれる奴、(制御とか、そのあたり)があるし、そこまで熟読しなくても最後の例文を覚えればある程度は応用が利きます。

あと、なんだか命令文みたいな文体になって申し訳ないです、ここ最近レポートを書きまくっているせいで説明文が基本この文体にするのが癖になってしまいました。

この頁は新たにわかったことや間違いなどがあった場合、訂正を行います。

2年ぐらい放置した砲兵に支援をしてもらおうシリーズですね。

今回は実践編と行きたいと思います。

CFF(coal for fire)

CFFと言うのは、FOがFDCへ無線(有線)にて連絡を行う場合の符号であり、FOによって簡潔に示される攻撃目標へついてのメッセージである。これらは命令ではなく要求である(確実に実行される訳ではない)CFFはFDCレコーダが間違えなく理解し記録を行い、復唱できるよう素早くはっきりと送信しなくてはならない。FOは標的の位置を確認した瞬間にRATELO(通信兵)が射撃を開始できるように標的の見たことをRATELOに伝える。情報はCFFの完全な要求が準備されるまで待つ必要は無く、決定された時点で随時送信される。

使用される目標位置の決定方法にかかわらず、通常の砲撃要請は6つの要素を3つに分けた部分で送信される。

6つの要素は以下に示す

.FOの識別

.警告命令

.ターゲットの位置

.ターゲットの説明

.攻撃方法

.砲撃制御の方法

3つの部分

.FOの識別と警告命令

.ターゲットの位置

.ターゲットの説明、攻撃方法、砲撃制御の方法。

各送信のたびに少し時間をおき、FDCのデータ読み取り、復唱を待つこと。

次にこの6つの要素を詳しく記載していく。

1.FOの識別

FDCに自分自身の身分を理解させるために宣言する。

2.警告命令(warning order)

警告命令とは砲撃支援のために通信回線をクリアにし、攻撃方法の種類と攻撃する目標位置とタイプをFDCに送信することである。送信の順番は

攻撃方法の種類

攻撃を行う部隊のサイズ

攻撃目標の場所

の順番になっている。

2.1攻撃方法の種類

2.1.1 Adjust Fire.

FOが着弾観測を行い砲撃を行う方法である、疑わしい目標や、場所の正確性が保てない時にAdjust Fire.を宣言する

2.1.2 Fire for Effect.

Fire for Effect.とは、FOが確実に攻撃目標の位置をつかんでいる場合に宣言する、この砲撃は1撃でFFEを目指すべきである。攻撃目標の位置が確かで攻撃の着弾修正がほとんど必要無い場合に宣言する。

2.1.3 Suppression.

Suppression.とは動いていない標的に迅速に攻撃をする時にFOが宣言する。Suppression.

の後に攻撃目標のIDナンバを続ける。この方法は通常事前に計画された標的に対して行われるか、一度その他の砲撃方法で砲撃した目標に再度攻撃する時に宣言される。

2.1.4. Immediate Suppression and Immediate Smoke.

Immediate Suppression and Immediate Smoke.とは、静圧射撃のことを指す。ほとんどの場合はグリッド表記にて攻撃面を指名する

2.2砲撃を行う部隊のサイズ

FOは攻撃目標に効果的に攻撃するために射撃するユニットの大きさを指名することができる。これはFOが決めることもできるが指名されなかった場合はFDCに決定権がある。

2.3目標位置(測距方法)の宣言

砲兵に支援してもらおう1参照

3.1ターゲットの位置

先ほどの目標位置宣言の後、FDCの復唱を待ち、目標位置を宣言していく。

3.1.1グリッド

グリッド使用方法では通常6桁のグリッドが送信される。8桁の場合もあり、この場合はより正確に目標を知らせることができる。OT方角(FOからの標的の方角を指す)は通常攻撃に必要がないため、一度目のFOが発射する無線文にグリッドの数字も入れて報告する。

3.1.2既知ポイントからのシフト

既知ポイントシフトは「既知ポイント」「警告命令」の順序で送信する。既知ポイントはFO、FDCがともに知っている位置で無ければならない。その後の通信でOT方角を送信する。通常ミルにて方角を指定するが、事前にFDCとのFOとの取り決めによりそれ以外の単位を使用することもできる。OT方角を送信した後、既知ポイントからの左右方向、(左右)

レンジシフト(既知ポイントに対しどれだけ攻撃目標が遠いか、100m単位で)

垂直方向シフト(攻撃目標が既知のポイントからどれだけ標高が違うか、5m単位で、30m以下の場合は無視される)

を送信する。

3.1.3極座標法

この攻撃を行う場合、FOはFDCに向けpolarと宣言をする。FOの位置はFDCが把握していなくてはならない。FOは方角と距離、垂直シフトを送信する。また、垂直方向シフトは垂直角(VA)をミルにて表すこともできる。

4.ターゲットの説明

FOはFDCがどのようなタイプの砲弾を使用すれば攻撃目標に有効な打撃を与えることができるか判断しやすくするため、攻撃目標の詳細を送信しなくてはならない。

具体的には

目標はなにか 「軍隊のタイプ、装備、ジープ、装甲車、トラックなど」

目標は何をしているのか 「掩体構築作業中など」

目標はどれくらいいるのか 「分隊、小隊、戦闘車両の数など」

目標の防御レベル 「掩体の中、塹壕、蛸壺など」

を送信する、また面を制圧することを要求する場合、攻撃目標の大きさと幅をm単位で報告する。円形の場合は半径で報告する。

5.攻撃方法

FOはどのように攻撃を行いたいか示すことができる。ここでの要素は

「砲撃の戦術」

「弾道」

「弾薬」

であり、FOはそれらを指定することができる。

5.1砲撃の戦術

通常2種類の方法があり、精密射撃と面制圧がある。

5.1.1精密射撃precision

移動しない攻撃目標に1つの砲で精密射撃を行う。攻撃目標の完全に破壊する場合に宣言し、破壊された場合はFOは破壊されたことをFDCへ連絡する。

5.1.2面制圧 Area fire

面制圧は面を制圧することである、攻撃目標は移動可能な物がほとんどなため、攻撃目標を見失わないために着弾観測は早急に行わないとならない。この攻撃を行う時の位置決定は面の中心を攻撃目標の位置としてFDCに報告する(面の位置決めは4.を参照)

これらの説明は2.1攻撃方法の種類にてある程度決まってくるため、無線連絡に入れなくても問題ない。

5.2弾道

野砲の場合、低軌道弾道が基本である。高軌道弾道を指定する場合は攻撃方法の時に送信を行う。また、FDCが高軌道弾道を使用しなくてはならないと判断した場合はFDCはFOに向けて高軌道弾道で発射したことを連絡しなくてはならない。迫撃砲は全てが高軌道弾道である。

5.3弾薬

FOは発射する弾体の指定をできる、指定が無かった場合、HEの瞬発信管が使用される。これをFOは望むのならばFOはFDCにCFFの中に盛り込む必要は無い。砲弾は照明弾、発煙弾、ICMなどが存在する。また、砲弾によって信管が一つしか無いものが存在する。その場合は使用する信管の要求は行わなくて良い。

次に、砲撃の回数をFOは指示することができる。たとえば4roundと宣言した場合、砲弾は4発発射される。

6.砲撃制御の方法

砲撃の観測方法はFOが砲撃する時間を制御したい場合や、砲撃方法を制御しい場合に行う。、攻撃目標を観察できるかどうか、攻撃目標を効果的に撃滅させる方法をFOはFDCに示す。主にAMCとTOTが使用され、面制圧に効果を発揮する。通常の砲撃では野砲部隊の中央にある砲座が砲撃を行うが、何らかの理由によりFOが左右の砲座を交互に砲撃させることができる。通常5秒間隔で左右(または右左)で砲撃を行うがFOの要求により時間を調整することができる。

6.1制御方法AMC

AMC FOが砲撃の時間を任意に決めたい時に宣言する。この宣言を受けた時、FDCは砲撃を行う砲座が準備が完了したことを宣言する(コールサインが使用される)FOは任意の時間に「fire」と宣言することにより砲撃が開始される。

6.2制御方法CANNOT OBSERVE

これはFOが敵を植生、地形、天候または煙幕のために目視で確認することができないが、敵がその場所に確実に存在している時に宣言する。この制御方法は誤射の可能性が高い。

6.3制御方法TOT

FOが同じタイミングで複数の砲弾が着弾するように要請する場合に宣言する。これはFDCが着弾予定時間をFOに伝える。FOとFDCはタイムハックを実行しなくてはならない

6.4制御方法Continuous Illumination.

連続的に照明弾を要求する時にFOが宣言する、この場合、FDCは発射された照明弾の燃焼時間により次の砲撃を持続的に行い暗闇にさせてはならない。

6.5制御方法Coordinated Illumination.

これはHEと照明弾を断続的に砲撃したいときにFOが宣言する、FOは照明弾とHEの間隔を秒単位で指定できる。

6.6制御方法 Cease Loading.

これは2発以上の砲撃を要請した時、砲撃が必要無くなった場合FOが宣言する。砲座はすでに装填されていた砲弾の場合に限り砲撃することはできる。

6.7制御方法Check Firing.

FOが直ちに砲撃を中止させたい場合に宣言する。これは初弾が発射される前でも有効であり、FDCは確実に砲撃を中止しなくてはならない。

6.8制御方法Continuous Fire.

これは砲撃する回数を無制限に行いたい時にFOが宣言する、全ての砲座は持続的に攻撃目標に砲火を投射する。Cease Loading.またはCheck Firing.とFOが宣言するまで砲座は射撃を続ける。

6.9制御方法Repeat.

最後に連絡した砲撃方法でFOは砲撃を望む場合、FOが宣言する。この砲撃は初めての攻撃目標の時宣言することはできない。

6.10制御方法 Followed By.

これはFOが同じ場所に違う種類の砲弾を投射したいときに宣言する。たとえば、WP FOLLOWED BY HE .とFOが宣言した場合、repeatとは違い、HEがWPに代わり投射される。

7.情報誤認の訂正

データ読み取りの再FDCは復唱を行う、そのときにFOはFDCがFO自身の宣言した砲撃要請との誤差を確認した場合、訂正を行わなくてはならない。

具体的にはCORRECTIONと宣言しもう一度FDCに送信した文をそのまま送信する。また、FO自身がコンパスの読み取りなどに誤差を生じていたことがFDCとの交信中にわかった場合もこの宣言を行い、訂正した文をもう一度FDCへ送信する。

8.FDCによるFOへの交信

FDCはFOよりCFFを受信すると攻撃目標をどのように攻撃するか、FOから連絡が無かった場合決定する。この決定はFOへの交信(MTO)の形でFOへ送信される。MTOは4つの項目で構成される。

8.1攻撃する砲座

攻撃する砲座をFOへ連絡する、砲撃を行う砲座を宣言する、砲座にはコールサインを使用するFDCは、最後の文にコールサインを用い、砲撃するユニットを指定する。

例:砲撃を行う大隊コールサインはA8T36。砲座AはR6G36 この大隊のA砲座が砲撃を行う場合。 MTO は T, G .となる

8.2CFFの変更

FOが宣言したCFFをFDCは変更することもできる。この場合はCFFが変更されたことをFOに伝えなくてはならない。

例:FOはICMを要求したが、FDCはVTを使用することを決定した。場合。

T, G, VT IN EFFECT .

8.3砲撃回数

CFFの中に砲撃回数が無かった場合、FDCが砲撃回数を決定し、それをFOに連絡しなくてはならない。

例:T,G VTによる攻撃4発 を投射すると決定した場合。

T, G, VT IN EFFECT, 4 ROUNDS .

8.4攻撃目標へのID付与

FDCはその後の攻撃の修正を容易にするために攻撃目標にIDを付与しなくてはならない。各目標番号が割り当てられる。

例:(T,G VTによる攻撃4発 攻撃目標AA7732と決定した場合。

T, G, VT IN EFFECT, 4 ROUNDS, AA7732, OVER .

追加情報が有る場合があるが面倒臭いので割愛する。

FOとFDCとの認証

無線交信は誰でも聞くことができる、言い方を変えれば敵勢力も交信することができ、周波数が合致したならば、FDCとの無線交信を行い、FO以外の第三者がCFFを送ることができてしまう。

これを防ぐため、通常AUTHENTICATIONという合い言葉が使用される。通常FDCから40行の認証カードが渡され、CFFごとに使い捨てられる。

この認証がFOとFDCでできない場合は砲撃を行なってはならない。

9.付録 無線交信例

図9.1CFF例、グリッド座標系

図9.2CFF例極座標

図9.3CFF例SUPPRESSION.

図9.4CFF例IMMEDIATE SUPPRESSION

図9.5CFF例極座標

ざっと、雑に説明してこんな感じです、滅茶苦茶長くなって理解しにくく、英文を強制的に日本語に訳したから用語の翻訳クオリティが低いです。

、しかもほとんどFOがCFFの時に盛り込まなくてもFDCが勝手に決めてくれる奴、(制御とか、そのあたり)があるし、そこまで熟読しなくても最後の例文を覚えればある程度は応用が利きます。

あと、なんだか命令文みたいな文体になって申し訳ないです、ここ最近レポートを書きまくっているせいで説明文が基本この文体にするのが癖になってしまいました。

この頁は新たにわかったことや間違いなどがあった場合、訂正を行います。

2017年11月29日

RT-505とRT-841シリーズについてるパワープラグについて

どうも、ご無沙汰しておりました。夏休み中になにか記事を投稿しようと思っていたのですが、アルバイトを始めた関係でクソ忙しくなり、気がついたら夏休みが終わりを迎えておりました。悲しみの極みです。

せっかく上京したんだから、週一ぐらいの割合で秋葉原とかいきたかったですが何をとち狂ったのか週6で夜勤を入れた関係で全くもって遊ぶことはできませんでした。

悲しいね

で、前回適当に砲兵に支援してもらおうの続きを書くとかいっておりましたが、全くマニュアルを読んでいないので今回の記事は昔私が読んだマニュアル関連のものを適当に説明していきます。

RT-505/PRC-25などの所謂ベトナムで使われたPRC(めんどくさいので以下PRC)の上部操作パネルのアンテナモーメントの上にある穴がたくさんあるPOWERってルビが振ってあるプラグがあるじゃないですか、アレの説明をしていきたいと思います

そもそもソレは何に使うのか

こちらのプラグの正式名称はU-318/Uといいます、14極のプラグ端子ですたくさん穴があって面白いですね。

そもそも、これは暗号化システムのTSEC/KY-38に付属してあるCX-10475/Uと接続することや、AM-2060/Aに付属しているCX-4655/GRCと接続したり、寒冷地向けバッテリであるBA-398/U(此奴マニュアルしか見たことない、どこかで見かけたら教えてください)などと接続することを目的につけられています。他にもRT-505/PRC-25BだとAN/PCC-1とも接続し発射周波数を多くすることができます。話がややこしくなってきましたが、適当につけている訳じゃないんですよ。

普通にAN/PRC-25として使うためには

こちらのU-318/Uプラグは端子一つ一つにアルファベットが降ってあります。普通に考えるとA~N極まであると思うかもしれませんが、設定上{G,I,O,Q}極は存在しおりません、なので、極は{A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R}極の14極となっております、これはたぶん極が大量に存在しているため誤配線をし機材が短絡するのを防いでいるのでしょう、さすが米軍、考えて作っていますね。

そして皆さんが気になるのは回路図だと思います、回路図書いてもよかったのですが膨大な量になりますし、そもそもめんどくさいのでRT-841/PRC-77の場合を簡単に説明していきたいと思います、適度に省略も行いました。

POWERプラグの配線

A極-----U-183/U A極 GND

B極-----U-183/U B極 A55ユニットJ2,№1ピン スケルチリレーK3,№2ピン

C極-----U-183/U C極 レシーバトランスミッタリレーK2,№5ピン

D極-----U-183/U D極 A22ユニットJ1,№4ピン

E極-----ファンクションスイッチ端子№1№6

F極-----バッテリ+ キャップ内にE-F極をつなぐ配線有

H極-----配線なし

J極-----D極シールド

K極-----U-183/U E極 スケルチリレーK3,№7ピン

L極-----A22ユニットJ2,№7ピン等キャップ内にM,H極への配線有

M極-----配線なし

P極-----A54ユニットJ1,№1 A55ユニットJ1,№4等

R極-----A31ユニット Dピン等

ざっとこんな感じ

それで今回赤字で書かせていただいたところが少し重要になってきます。POWERプラグのキャップなのですが内部に配線があるんですね、L極の配線は内部で接続されていないM,H極への配線なのでぶっちゃけどうでも良いのですがF極(バッテリ+端子)が重要になります。PRCの配線図では下部バッテリボックスから引っ張ってきた配線を必ずF-E極を通してトランスミッタへ給電しています。他のバイパスはありません。よってこのキャップないと通電しないんですよね。TM11-5820-667-12のチャプター3パラグラフ3-2にもそんな記載がありました、これは外部からPOWERプラグを通して電力を供給する場合、(先ほどのAM-2060/AやBA-398/U使用時)のことを考えた設計なのだと思われます。なので、RATELOコスする時はちゃんとキャップを閉めときましょう。

ただこれが言いたかっただけでこんなに分かりにくい駄文を書き連ねました。

せっかく上京したんだから、週一ぐらいの割合で秋葉原とかいきたかったですが何をとち狂ったのか週6で夜勤を入れた関係で全くもって遊ぶことはできませんでした。

悲しいね

で、前回適当に砲兵に支援してもらおうの続きを書くとかいっておりましたが、全くマニュアルを読んでいないので今回の記事は昔私が読んだマニュアル関連のものを適当に説明していきます。

RT-505/PRC-25などの所謂ベトナムで使われたPRC(めんどくさいので以下PRC)の上部操作パネルのアンテナモーメントの上にある穴がたくさんあるPOWERってルビが振ってあるプラグがあるじゃないですか、アレの説明をしていきたいと思います

そもそもソレは何に使うのか

こちらのプラグの正式名称はU-318/Uといいます、14極のプラグ端子ですたくさん穴があって面白いですね。

そもそも、これは暗号化システムのTSEC/KY-38に付属してあるCX-10475/Uと接続することや、AM-2060/Aに付属しているCX-4655/GRCと接続したり、寒冷地向けバッテリであるBA-398/U(此奴マニュアルしか見たことない、どこかで見かけたら教えてください)などと接続することを目的につけられています。他にもRT-505/PRC-25BだとAN/PCC-1とも接続し発射周波数を多くすることができます。話がややこしくなってきましたが、適当につけている訳じゃないんですよ。

普通にAN/PRC-25として使うためには

こちらのU-318/Uプラグは端子一つ一つにアルファベットが降ってあります。普通に考えるとA~N極まであると思うかもしれませんが、設定上{G,I,O,Q}極は存在しおりません、なので、極は{A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R}極の14極となっております、これはたぶん極が大量に存在しているため誤配線をし機材が短絡するのを防いでいるのでしょう、さすが米軍、考えて作っていますね。

そして皆さんが気になるのは回路図だと思います、回路図書いてもよかったのですが膨大な量になりますし、そもそもめんどくさいのでRT-841/PRC-77の場合を簡単に説明していきたいと思います、適度に省略も行いました。

POWERプラグの配線

A極-----U-183/U A極 GND

B極-----U-183/U B極 A55ユニットJ2,№1ピン スケルチリレーK3,№2ピン

C極-----U-183/U C極 レシーバトランスミッタリレーK2,№5ピン

D極-----U-183/U D極 A22ユニットJ1,№4ピン

E極-----ファンクションスイッチ端子№1№6

F極-----バッテリ+ キャップ内にE-F極をつなぐ配線有

H極-----配線なし

J極-----D極シールド

K極-----U-183/U E極 スケルチリレーK3,№7ピン

L極-----A22ユニットJ2,№7ピン等キャップ内にM,H極への配線有

M極-----配線なし

P極-----A54ユニットJ1,№1 A55ユニットJ1,№4等

R極-----A31ユニット Dピン等

ざっとこんな感じ

それで今回赤字で書かせていただいたところが少し重要になってきます。POWERプラグのキャップなのですが内部に配線があるんですね、L極の配線は内部で接続されていないM,H極への配線なのでぶっちゃけどうでも良いのですがF極(バッテリ+端子)が重要になります。PRCの配線図では下部バッテリボックスから引っ張ってきた配線を必ずF-E極を通してトランスミッタへ給電しています。他のバイパスはありません。よってこのキャップないと通電しないんですよね。TM11-5820-667-12のチャプター3パラグラフ3-2にもそんな記載がありました、これは外部からPOWERプラグを通して電力を供給する場合、(先ほどのAM-2060/AやBA-398/U使用時)のことを考えた設計なのだと思われます。なので、RATELOコスする時はちゃんとキャップを閉めときましょう。

ただこれが言いたかっただけでこんなに分かりにくい駄文を書き連ねました。

2017年02月02日

砲兵に支援してもらおう2

こんばんは、前回まとめた記事が思いの外好評だったので、調子乗って続き書きたいと思います、前回はこ↑こ↓です

今回は、FOがどのようにして標的との距離を測るかとか、そのへん、

距離のはかり方

距離の測り方は大体こんな感じです

「レーザの使用」

「音と光の差」

「双眼鏡を使用する」

「見た目で判断する」

「樹木を起点にする」

大体こんな感じ、

じゃ、詳しく書きますね。

1レーザを使用した測距

G/VLLDって奴です、AN/TVQ-2とかAN/GVSとかそのあたり、TVQ2って24kgぐらいあるみたいですね。

はぇぇ…重てぇや…仕組みは一定期間のレーザパルスがなんちゃらとか三角観測で~とか。…光学分からん(あきらめ)中隊に1つは支給されてます(空挺系を除く)おまえ詳しく書くとか言って速攻で適当な紹介してるな屑が

2光と音の差

花火や雷のアレです、音より光の方が何倍も早く進むので、光が見えた瞬間から、音の聞こえた時間をかけ算して距離を出します FOの場合は敵のマズルフラッシュから発砲音を聞くなどで対応できます。

公式:光を視認し音が聞こえたタイムラグ×350=距離

例:T-72戦車が発砲したマズルフラッシュを確認し、砲撃音を聞くまで5秒のタイムラグがあった場合

5×350=R

R=1750

FOは10の位を四捨五入した数字、1800mをFDCに連絡します。

3双眼鏡を使う

FOにとって、コンパスと双眼鏡はほぼ確実に必要になる物です、

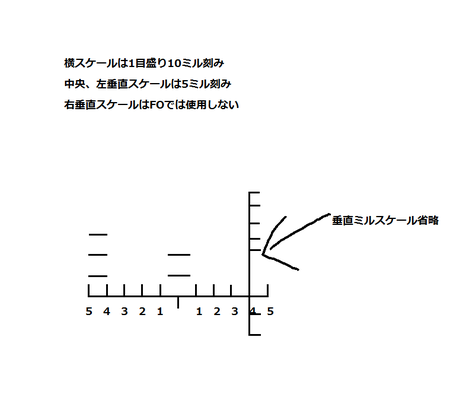

現在の双眼鏡はM19双眼鏡系の十字型レイティクルが備えられて居るみたいですが、ここではM17双眼鏡系統のL字っぽい名状し難いレイティクルについて解説します。

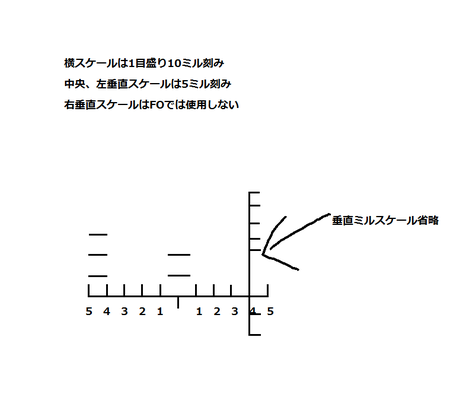

こんな奴。

説明用に作って見ました、結構大変でしたが、出来映えは微妙、

ミルの振り幅は水平スケールが10ミルずつ

水平スケールの数字降ってある棒の長さが5ミルだとか3ミルだとか聞いたことありますが、不明

中央、左の垂直スケール(=型のもの)は5ミルずつに成っています。

画像に書いてある通りですが、計算方法を書いて起きます、

この双眼鏡を使用した測距方は対象の大きさが分かっていると言うことが前提になります、サイズが分からない物だと精確な距離は出せません。また、右側のゴチャゴチャした垂直スケールはFOの業務では使用しませんこのスケールは歩兵が直接照準用火器で使用します。

中央と左スケールは砲弾を空中で炸裂させる場合、高さ(HOB)を計るために使用します。

距離の出し方。

①双眼鏡の0ミル(1本だけ下側に目盛りがあるところ)に対象の端を合わせる

②横の長さを読み取る

③公式:R=W/mil×1000を計算する(R=距離、W=対象の大きさ)

公式は先に割り算をした方が楽に出せます。

車両の大きさ表

例:この表を参考にし、T72戦車の側面が双眼鏡を通して見たところ、ちょうど5ミルの距離だったとします。

すると計算は、

R=6.9÷5×1000

が成り立ち、R=1380mと成ります、

そして、十の位を四捨五入してFDCに報告するので、自身から1400m離れた所にT-72戦車が存在しているという事になるのです。

この表と計算式を覚える事ができたら、あなたも東側戦車等の自分との距離が分かります(生活で得する事は皆無)

全然話しがそれますが、エクセル文書をHTMLコードに変換する時、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君(ββ)を使用しているのですが、枠が反映されなくて見にくいです、どうすれば良いのか分からない…だれかPCに強い人教えてください。

4見た目で判断する

そんなアホな測距あるか!と思う方も居るかもしれませんが、できない事も無いです。

この測距方法はOPなどに配属され、同じ所を永遠に見続けている時に有効です、

コツは自分がイメージしやすい距離が測れる物を頭の中にいれておく事。たとえば、サッカーコートとか、

野球のホームベースからポールまでのイメージとか。

それを頭の中で倍にして行く測距方法です、結構訓練すると意外に分かるみたいですよ。ミルみたいに計算しなくても良いし楽かもしれませんね。注意点があったのでまとめました

視力に頼る測距の注意点

近くに見える場合

・高い高度にいる時や、空気が澄んでいる時

・太陽光が非常に明るいとき

・FOが窪地に偽装された標的を発見した時

・道路などの直線的な物を見ている時

・雪原や、畑、湖などの均一に平らな所を見ている時

・標的の背景が標的の色と対照的な場合

遠くに見える場合

・霧や弱い光などで、視界が悪い時

・標的の一部しか見えて居ない時

・FOが窪地にはっきりとした形で標的を発見した時

・背景と標的の色が似ている時

・湿度の有る暑い日、匍匐状態や、跪いた状態で標的を発見したとき

5樹木を利用する

これもなんかへんちくりんな測距方法。樹木の見え方で距離を測るそうで

こんな感じの表がありました。

だいたいこんな感じの測距法が取られています、木を利用した測距法は中々ユニークですが、日本の植生に合うかは不明です。

大体こんな感じ、FDCに送る無線例文について書こうと思ったんですが、思いの外測距の話が長引き、また。

無線例文の話が滅茶苦茶長くなりそうなので、また今度にします、ごめんなさい。

たぶん続きます。

今回は、FOがどのようにして標的との距離を測るかとか、そのへん、

距離のはかり方

距離の測り方は大体こんな感じです

「レーザの使用」

「音と光の差」

「双眼鏡を使用する」

「見た目で判断する」

「樹木を起点にする」

大体こんな感じ、

じゃ、詳しく書きますね。

1レーザを使用した測距

G/VLLDって奴です、AN/TVQ-2とかAN/GVSとかそのあたり、TVQ2って24kgぐらいあるみたいですね。

はぇぇ…重てぇや…仕組みは一定期間のレーザパルスがなんちゃらとか三角観測で~とか。…光学分からん(あきらめ)中隊に1つは支給されてます(空挺系を除く)

2光と音の差

花火や雷のアレです、音より光の方が何倍も早く進むので、光が見えた瞬間から、音の聞こえた時間をかけ算して距離を出します FOの場合は敵のマズルフラッシュから発砲音を聞くなどで対応できます。

公式:光を視認し音が聞こえたタイムラグ×350=距離

例:T-72戦車が発砲したマズルフラッシュを確認し、砲撃音を聞くまで5秒のタイムラグがあった場合

5×350=R

R=1750

FOは10の位を四捨五入した数字、1800mをFDCに連絡します。

3双眼鏡を使う

FOにとって、コンパスと双眼鏡はほぼ確実に必要になる物です、

現在の双眼鏡はM19双眼鏡系の十字型レイティクルが備えられて居るみたいですが、ここではM17双眼鏡系統のL字っぽい名状し難いレイティクルについて解説します。

こんな奴。

説明用に作って見ました、結構大変でしたが、出来映えは微妙、

ミルの振り幅は水平スケールが10ミルずつ

水平スケールの数字降ってある棒の長さが5ミルだとか3ミルだとか聞いたことありますが、不明

中央、左の垂直スケール(=型のもの)は5ミルずつに成っています。

画像に書いてある通りですが、計算方法を書いて起きます、

この双眼鏡を使用した測距方は対象の大きさが分かっていると言うことが前提になります、サイズが分からない物だと精確な距離は出せません。また、右側のゴチャゴチャした垂直スケールはFOの業務では使用しませんこのスケールは歩兵が直接照準用火器で使用します。

中央と左スケールは砲弾を空中で炸裂させる場合、高さ(HOB)を計るために使用します。

距離の出し方。

①双眼鏡の0ミル(1本だけ下側に目盛りがあるところ)に対象の端を合わせる

②横の長さを読み取る

③公式:R=W/mil×1000を計算する(R=距離、W=対象の大きさ)

公式は先に割り算をした方が楽に出せます。

車両の大きさ表

| 車両名 | 側面長 | 前面長 | |

|---|---|---|---|

| 戦車 | T-62 | 6.6 | 3.3 |

| T-72 | 6.9 | 3.6 | |

| 偵察車 | BRDM-2 | 5.7 | 2.4 |

| BTR-60 | 7.2 | 1.8 | |

| 装甲車 | BMP | 6.8 | 2.9 |

| 対空砲 | ZSU 23-4 | 6.5 | 3.0 |

例:この表を参考にし、T72戦車の側面が双眼鏡を通して見たところ、ちょうど5ミルの距離だったとします。

すると計算は、

R=6.9÷5×1000

が成り立ち、R=1380mと成ります、

そして、十の位を四捨五入してFDCに報告するので、自身から1400m離れた所にT-72戦車が存在しているという事になるのです。

この表と計算式を覚える事ができたら、あなたも東側戦車等の自分との距離が分かります(生活で得する事は皆無)

全然話しがそれますが、エクセル文書をHTMLコードに変換する時、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君(ββ)を使用しているのですが、枠が反映されなくて見にくいです、どうすれば良いのか分からない…だれかPCに強い人教えてください。

4見た目で判断する

そんなアホな測距あるか!と思う方も居るかもしれませんが、できない事も無いです。

この測距方法はOPなどに配属され、同じ所を永遠に見続けている時に有効です、

コツは自分がイメージしやすい距離が測れる物を頭の中にいれておく事。たとえば、サッカーコートとか、

野球のホームベースからポールまでのイメージとか。

それを頭の中で倍にして行く測距方法です、結構訓練すると意外に分かるみたいですよ。ミルみたいに計算しなくても良いし楽かもしれませんね。注意点があったのでまとめました

視力に頼る測距の注意点

近くに見える場合

・高い高度にいる時や、空気が澄んでいる時

・太陽光が非常に明るいとき

・FOが窪地に偽装された標的を発見した時

・道路などの直線的な物を見ている時

・雪原や、畑、湖などの均一に平らな所を見ている時

・標的の背景が標的の色と対照的な場合

遠くに見える場合

・霧や弱い光などで、視界が悪い時

・標的の一部しか見えて居ない時

・FOが窪地にはっきりとした形で標的を発見した時

・背景と標的の色が似ている時

・湿度の有る暑い日、匍匐状態や、跪いた状態で標的を発見したとき

5樹木を利用する

これもなんかへんちくりんな測距方法。樹木の見え方で距離を測るそうで

こんな感じの表がありました。

| 樹木の状態、距離 |

| 1,000m |

| 木の幹と主要な枝を肉眼で確認出来、葉は房のように見える |

| 昼間は太陽光が葉を透き通して見える |

| 2,000m |

| 幹と主要な枝は肉眼で区別出来、葉はなめらかに見える |

| 別々の木々の輪郭は区別できる |

| 3,000m |

| 下側の葉がない部分の幹は目視でき、枝は目視できなくなる |

| 葉は隣接する樹木と区別できなくなる。 |

| 4000m |

| 幹が視認不可能になり、葉は連続した塊のように見える |

| 風で木が動くのを視認する事ができる。 |

| 5,000m以上 |

| 木々に覆われた全面は滑らかで暗く見える |

だいたいこんな感じの測距法が取られています、木を利用した測距法は中々ユニークですが、日本の植生に合うかは不明です。

大体こんな感じ、FDCに送る無線例文について書こうと思ったんですが、思いの外測距の話が長引き、また。

無線例文の話が滅茶苦茶長くなりそうなので、また今度にします、ごめんなさい。

たぶん続きます。

2017年01月29日

砲兵に支援してもらおう1

こんばんは、センター試験が無事終了し、現在一般に向け、勉強をしていないチベスナです。

今回は個人的にめっちゃ気になっていた、FO(forward observer)の砲撃支援要請方法について適当に調べたので、

適当にまとめておきます。

編成とか役割とか

まず、火力支援チーム、砲兵部隊についての説明をしておきます。

旅団や師団に所属しているあたりに付属している砲兵連隊って奴です

その中隊内の役割分担みたいな奴についてまとめました。

こんな感じ、詳しく説明して行きますね

FSO fire support officer 中隊で一人選抜され、FOの指揮や火力支援の計画実行などを行います

FSS fire support sergeant FSOの行動を手助けし、また、FSOが不在の時はFSSがFSOの仕事を引き継ぐ事ができます。

FO Forward observer FOの仕事はコンパスや地図を使用し、砲兵部隊の目となる事です、FOからFDCに無線を使用し砲撃目標を知らせ、砲撃の判定、評価を行います。

歩兵小隊に配属されたりOP(observe Post)に配置されたりします、配置はFSOが決定します。

FSP fire support specialist 砲の整備とかFSSの雑用、FOの仕事もしたりします

RTO 無線手 FIST(fire support team)に配属され無線手を行う場合と、FOと行動を共にして無線業務を行う場合も有り、FOとしても行動する場合があります。

こんな感じ。間違ってたら許して。それより下の装備は中隊に配備される装備になります、M113を改造した砲兵用の観測車とか無線機、レーザ測距機などです。

FOの標的指示方法

FOによる標的の指示方法と言えば、皆さんは座標を使った「グリットAH100132…」みたいな交信方法をイメージすると思います、

ですが、基本的にはFOが使用する標的の指示方法は3つ存在しており。

「極座標を使用した指示」

「座標を使用した指示」

「事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法」

が有ります。

順にざっと紹介して行きましょう。(紹介文はmilという角度単位について、既に既習済みと考えて書いて有ります。)

極座標を使用した方法

極座標と聞いてピンと来る人は理系です、たぶん高校では数三をやってます。

極座標と言うのはX-Y平面上の点を角度と距離で表す方法で、簡単に説明すると数1や中学数学で行った関数(X,Y)が(1,1)で有った場合、X軸に+1、Y軸に+1動いた点を表します。

こんな感じ

これを原点Oから角度と点(1,1)から原点Oまでの距離で位置を表します、この場合は45度の線が長さ√2の距離で表せるので(1/4π,√2)と表せます

これで、原点O(FOの位置)から角度(ミルで示しますので、Y軸上が0000となります)と双眼鏡等で測距した距離を使用し、砲撃目標をFDCに伝える事ができます。

例(真東の距離、1340mあたりに目標がある場合)

OT direction1600 distance1300と表記します、角度は4桁で表記し、たとえミル角度が10でも

0010と言いましょう、聞き間違えを減らします、また、距離は100m単位です。また、目標とFOとの高度に大きな差がある場合(35m以上)は垂直方向の指示もします。

この方法では地図を使用しないと言う利点が有り、はじめにグリッド座標を振らなくていいですが、FOの正確な位置をFDCに伝える必要があります、

FOがFDCに報告しなくてはならない事は

自分の位置(OPに固定されている場合はコールサインで問題なし)

ミル角度(10ミル以下四捨五入)

距離(100メートル以下四捨五入)

標高差±35を超えた場合は標高を5m刻み

になります

グリッド座標を使用した方法

これは皆さんがよくイメージする位置の指示方法なのではないでしょうか?

こちらの指示方法を使用した場合、FOはFDCに自身の居場所を教えなくて良い利点があります。

FOは通常100m四方に区切られた地図の中から目標の位置を探し、6桁の数字でグリッドをFDCに教えます

グリッドの発見方法はFOが地図上に極座標を使用して自分の位置から標的の距離と角度を確認し、標的が居る位置のグリッドを見つけます、

また、8桁のグリッドを使用する場合も有り、これは、10m四方を指示できるため、精度が高くなります。基本的に高度は教えなくて問題ありません。FDCも同じ地図持ってるので、勝手に合わせてくれます。

FOがFDCに伝えるべき事は

グリッド

標高(無くてもいい)

を報告しなくてはなりません

事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法

これは一番めんどくさいかもしれないです、

FDCとFOの間で取り決めを行い、FOは砲撃目標を指示するための基準点を1つ以上決める事ができます。

そこを基準にした方法です。地図を使わなくても良いことになってますが、使った方が正確だと思います、

また、この方法をとる場合、FOの位置はFDCに連絡しなくても問題ありません。

簡単に分かるような図を制作しました。

まず、標的を発見した場合、基準点との角度の差(ミル)を使用し、Wを出します

計算方法はW=R×mil/1000 です

この図は簡単にするため、基準点をFOから見てちょうど真北に位置するようにしました、

そして、OTline(observer target)の線を引いたところを示すミル角度から基準点ミル角度を引きます。

この場合、0100-0000なので、0100ミルFOから基準点を見て、標的との角度の差があると言うことが分かります。

次に、赤い線の距離Wを求めます。

これは、まず、FOの基準点までの距離Rを測ります、この図ではわかりやすいように1000mとしました。

この場合、W=1000×100/1000と言う計算式が成り立ち、W=100と出てきます。(これは10の位を四捨五入します)

よって、この標的は基準点から右に100mずれた線のOTlineのT'にぶつかります、そこから、標的は±何メートルかを100メートル単位で設定します。この方法は基準点からTOlineが600ミル以上離れていた場合は誤差が大きくなるため、使用できません。

そしてFOはFDCに無線で標的の位置を知らせる場合は、

FO自身から見たOTlineのミル角度(図では0100)

スライドする方向(左右)と距離(10m単位)

TOlineから見たT’と標的の距離の差(±100m単位)

基準点と比べた標高差(±35m以上の場合、5m刻みで)

をFDCに報告します。

やる気が有れば続き書きますね

今回は個人的にめっちゃ気になっていた、FO(forward observer)の砲撃支援要請方法について適当に調べたので、

適当にまとめておきます。

編成とか役割とか

まず、火力支援チーム、砲兵部隊についての説明をしておきます。

旅団や師団に所属しているあたりに付属している砲兵連隊って奴です

その中隊内の役割分担みたいな奴についてまとめました。

| 機械化歩兵 | 機甲 | 歩兵 | 軽師団 | 空挺 | エアアサルト | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| FSO (LT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| FSS (SSG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| FO (SGT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| FSP (SP4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| RTO (PFC) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| ハンビー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| AN/VRC-88 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| AN/VRC-91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| AN/PRC-119 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |

| DMD | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |

| FIST DMD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| AISTV or APC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| G/VLLD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

こんな感じ、詳しく説明して行きますね

FSO fire support officer 中隊で一人選抜され、FOの指揮や火力支援の計画実行などを行います

FSS fire support sergeant FSOの行動を手助けし、また、FSOが不在の時はFSSがFSOの仕事を引き継ぐ事ができます。

FO Forward observer FOの仕事はコンパスや地図を使用し、砲兵部隊の目となる事です、FOからFDCに無線を使用し砲撃目標を知らせ、砲撃の判定、評価を行います。

歩兵小隊に配属されたりOP(observe Post)に配置されたりします、配置はFSOが決定します。

FSP fire support specialist 砲の整備とかFSSの雑用、FOの仕事もしたりします

RTO 無線手 FIST(fire support team)に配属され無線手を行う場合と、FOと行動を共にして無線業務を行う場合も有り、FOとしても行動する場合があります。

こんな感じ。間違ってたら許して。それより下の装備は中隊に配備される装備になります、M113を改造した砲兵用の観測車とか無線機、レーザ測距機などです。

FOの標的指示方法

FOによる標的の指示方法と言えば、皆さんは座標を使った「グリットAH100132…」みたいな交信方法をイメージすると思います、

ですが、基本的にはFOが使用する標的の指示方法は3つ存在しており。

「極座標を使用した指示」

「座標を使用した指示」

「事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法」

が有ります。

順にざっと紹介して行きましょう。(紹介文はmilという角度単位について、既に既習済みと考えて書いて有ります。)

極座標を使用した方法

極座標と聞いてピンと来る人は理系です、たぶん高校では数三をやってます。

極座標と言うのはX-Y平面上の点を角度と距離で表す方法で、簡単に説明すると数1や中学数学で行った関数(X,Y)が(1,1)で有った場合、X軸に+1、Y軸に+1動いた点を表します。

こんな感じ

これを原点Oから角度と点(1,1)から原点Oまでの距離で位置を表します、この場合は45度の線が長さ√2の距離で表せるので(1/4π,√2)と表せます

これで、原点O(FOの位置)から角度(ミルで示しますので、Y軸上が0000となります)と双眼鏡等で測距した距離を使用し、砲撃目標をFDCに伝える事ができます。

例(真東の距離、1340mあたりに目標がある場合)

OT direction1600 distance1300と表記します、角度は4桁で表記し、たとえミル角度が10でも

0010と言いましょう、聞き間違えを減らします、また、距離は100m単位です。また、目標とFOとの高度に大きな差がある場合(35m以上)は垂直方向の指示もします。

この方法では地図を使用しないと言う利点が有り、はじめにグリッド座標を振らなくていいですが、FOの正確な位置をFDCに伝える必要があります、

FOがFDCに報告しなくてはならない事は

自分の位置(OPに固定されている場合はコールサインで問題なし)

ミル角度(10ミル以下四捨五入)

距離(100メートル以下四捨五入)

標高差±35を超えた場合は標高を5m刻み

になります

グリッド座標を使用した方法

これは皆さんがよくイメージする位置の指示方法なのではないでしょうか?

こちらの指示方法を使用した場合、FOはFDCに自身の居場所を教えなくて良い利点があります。

FOは通常100m四方に区切られた地図の中から目標の位置を探し、6桁の数字でグリッドをFDCに教えます

グリッドの発見方法はFOが地図上に極座標を使用して自分の位置から標的の距離と角度を確認し、標的が居る位置のグリッドを見つけます、

また、8桁のグリッドを使用する場合も有り、これは、10m四方を指示できるため、精度が高くなります。基本的に高度は教えなくて問題ありません。FDCも同じ地図持ってるので、勝手に合わせてくれます。

FOがFDCに伝えるべき事は

グリッド

標高(無くてもいい)

を報告しなくてはなりません

事前に打ち合わせを行った場所から距離を使用した方法

これは一番めんどくさいかもしれないです、

FDCとFOの間で取り決めを行い、FOは砲撃目標を指示するための基準点を1つ以上決める事ができます。

そこを基準にした方法です。地図を使わなくても良いことになってますが、使った方が正確だと思います、

また、この方法をとる場合、FOの位置はFDCに連絡しなくても問題ありません。

簡単に分かるような図を制作しました。

まず、標的を発見した場合、基準点との角度の差(ミル)を使用し、Wを出します

計算方法はW=R×mil/1000 です

この図は簡単にするため、基準点をFOから見てちょうど真北に位置するようにしました、

そして、OTline(observer target)の線を引いたところを示すミル角度から基準点ミル角度を引きます。

この場合、0100-0000なので、0100ミルFOから基準点を見て、標的との角度の差があると言うことが分かります。

次に、赤い線の距離Wを求めます。

これは、まず、FOの基準点までの距離Rを測ります、この図ではわかりやすいように1000mとしました。

この場合、W=1000×100/1000と言う計算式が成り立ち、W=100と出てきます。(これは10の位を四捨五入します)

よって、この標的は基準点から右に100mずれた線のOTlineのT'にぶつかります、そこから、標的は±何メートルかを100メートル単位で設定します。この方法は基準点からTOlineが600ミル以上離れていた場合は誤差が大きくなるため、使用できません。

そしてFOはFDCに無線で標的の位置を知らせる場合は、

FO自身から見たOTlineのミル角度(図では0100)

スライドする方向(左右)と距離(10m単位)

TOlineから見たT’と標的の距離の差(±100m単位)

基準点と比べた標高差(±35m以上の場合、5m刻みで)

をFDCに報告します。

やる気が有れば続き書きますね