2019年09月10日

PRC-77に特定小電力トランシーバーをぶち込んだ話

こんばんは。チベスナです。

今回はPRC-77に特定小電力トランシーバーを入れる話をします。

はい、実物破壊事案です。まだヤフオクに一杯転がってるからゆるして。

や、一応、PRC-77で技術適合証明は発行することができ、アマチュア無線で使用することができるみたいなんですけども、アマチュア無線だと

暗号の禁止とか、業務使用の禁止とか、なんかいろいろメンドクサイ法があり、(その前に技適マーク取得がだるい)リエナクトでは暗号、略号を使用するため、とりあえずそれができる特定小電力トランシーバーを組み込むことにしました。出力小さいのはしゃーない。

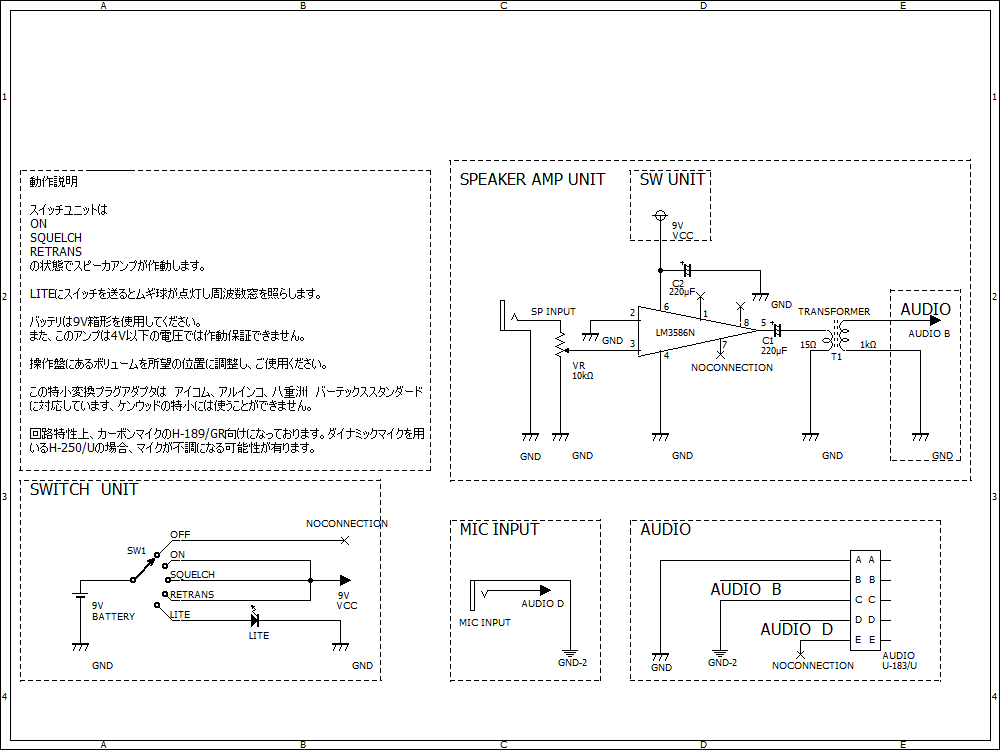

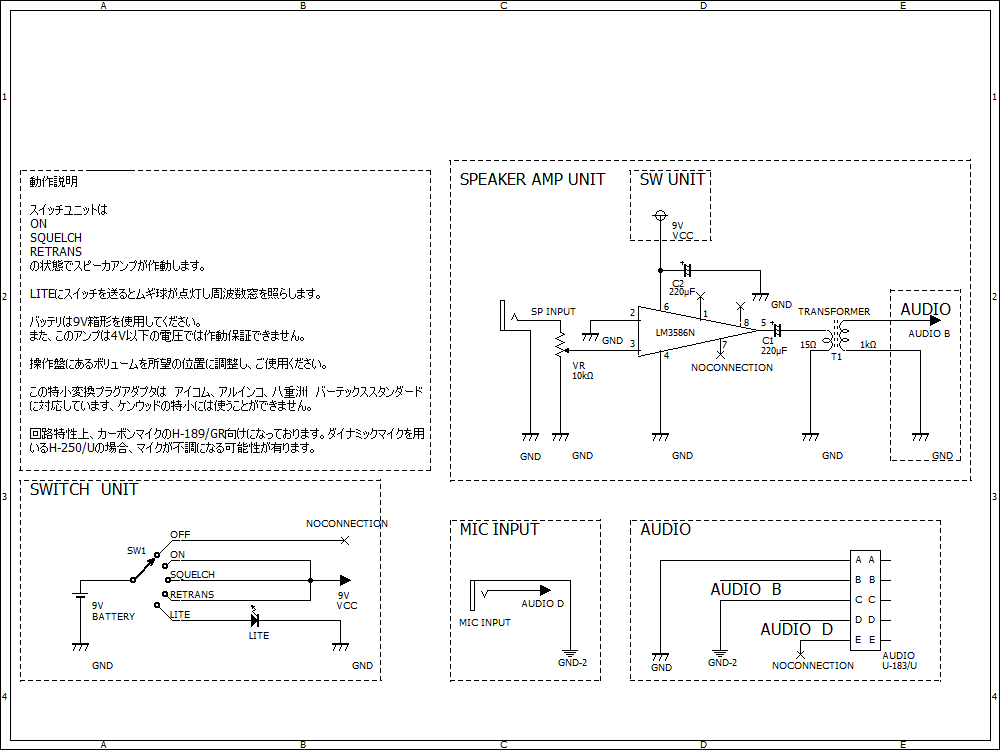

で、これが回路図。猛烈に適当にBSCH3Vで書いたんですが、回路図の書き方が独学なため、たぶん今のJISと適合していない以前に、謎の使い方をしているところや、謎の略しをしているところがあるかもしれませんがそれは心の目で理解してください。OPアンプとかあんなわざわざ8端子書かなくても省略するやり方あったろうにと思いますね。そのまえにOPアンプ回路適当過ぎ、まぁ、クラシックとか流す予定ではないので....

スイッチユニットは天板にあるスイッチ、VRは天板にあるボリュームを代用できます。あと、適当な位置で本体にGNDを取れば豆電球を光るようにすることができます。また、OPアンプ出力インピーダンスが20Ωくらいであり、H-189/GR系のハンドセットはスピーカインピーダンスが1kΩなためインピーダンスマッチング用にトランスをつけてあります。

こんだけ、改造のコツは特にない、テスターあったほうが114514倍はラク。

あと、筐体内に特小をいれると電波がシールドされ、出てこないため、特小はそとに出す必要があります。私の場合はバッテリボックスまで線を引っ張って、ドリルで穴開けちゃいました。

それと、まったくもって話しが変わるのですが、CY-2562/PRC-25、いわゆるバッテリボックスは横側に穴が開いたボルトがついているパターンと、ついていないパターンの2種類がありますが、ボルト付きは1972年9月11日以降の生産品になります、ナム戦だと微妙です。このボルトは弁の役割をしており、BA-4386/U(よく言うマグネシウムバッテリ)を使用したときに発生する水素を逃がす効果があります。この弁のおかげでバッテリボックスに水素が溜まり、爆発しなくてすむようです。(BA-4386/Uは65年あたりからあるため、こちらは別にナム戦で微妙というわけではありません)BA-4386/U、通常のBA-386/Uの使用時間より二倍長持ちするため、結構使われたようですが、同じバッテリを使うKY-38秘話通話装置での爆発事故が相次いだらしく、KY-38は結構早期でバッテリボックスが改良されました。PRC-25,77はそんなに問題なかったんでしょうかね?

最後に、デジタル簡易無線機買いました、これで特小だとそんなに飛ばなくて困るって事案は回避できると思います。登録証きたら郵便送料が上がる前に開設届出さなきゃ....

今回はPRC-77に特定小電力トランシーバーを入れる話をします。

はい、実物破壊事案です。まだヤフオクに一杯転がってるからゆるして。

や、一応、PRC-77で技術適合証明は発行することができ、アマチュア無線で使用することができるみたいなんですけども、アマチュア無線だと

暗号の禁止とか、業務使用の禁止とか、なんかいろいろメンドクサイ法があり、(その前に技適マーク取得がだるい)リエナクトでは暗号、略号を使用するため、とりあえずそれができる特定小電力トランシーバーを組み込むことにしました。出力小さいのはしゃーない。

で、これが回路図。猛烈に適当にBSCH3Vで書いたんですが、回路図の書き方が独学なため、たぶん今のJISと適合していない以前に、謎の使い方をしているところや、謎の略しをしているところがあるかもしれませんがそれは心の目で理解してください。OPアンプとかあんなわざわざ8端子書かなくても省略するやり方あったろうにと思いますね。そのまえにOPアンプ回路適当過ぎ、まぁ、クラシックとか流す予定ではないので....

スイッチユニットは天板にあるスイッチ、VRは天板にあるボリュームを代用できます。あと、適当な位置で本体にGNDを取れば豆電球を光るようにすることができます。また、OPアンプ出力インピーダンスが20Ωくらいであり、H-189/GR系のハンドセットはスピーカインピーダンスが1kΩなためインピーダンスマッチング用にトランスをつけてあります。

こんだけ、改造のコツは特にない、テスターあったほうが114514倍はラク。

あと、筐体内に特小をいれると電波がシールドされ、出てこないため、特小はそとに出す必要があります。私の場合はバッテリボックスまで線を引っ張って、ドリルで穴開けちゃいました。

それと、まったくもって話しが変わるのですが、CY-2562/PRC-25、いわゆるバッテリボックスは横側に穴が開いたボルトがついているパターンと、ついていないパターンの2種類がありますが、ボルト付きは1972年9月11日以降の生産品になります、ナム戦だと微妙です。このボルトは弁の役割をしており、BA-4386/U(よく言うマグネシウムバッテリ)を使用したときに発生する水素を逃がす効果があります。この弁のおかげでバッテリボックスに水素が溜まり、爆発しなくてすむようです。(BA-4386/Uは65年あたりからあるため、こちらは別にナム戦で微妙というわけではありません)BA-4386/U、通常のBA-386/Uの使用時間より二倍長持ちするため、結構使われたようですが、同じバッテリを使うKY-38秘話通話装置での爆発事故が相次いだらしく、KY-38は結構早期でバッテリボックスが改良されました。PRC-25,77はそんなに問題なかったんでしょうかね?

最後に、デジタル簡易無線機買いました、これで特小だとそんなに飛ばなくて困るって事案は回避できると思います。登録証きたら郵便送料が上がる前に開設届出さなきゃ....

2019年09月02日

PRC-25とPRC-77のくだらないお話

お久ぶりです、チベスナです、最近はODA232のリエナクトに通信主任として参加したり、アホカリに参加したりといろいろ忙しい感じです。

今回はそのあたりのことはおいといて、RT-505/PRC-25とRT-841/PRC-77の話をしたいと思います。

サクッとかいつまんで話ますね

そもそもこいつらの違いってなんなのか?

何回かこのブログにも書いていますが、RT-505/PRC-25(以下25表記)とRT-841/PRC-77(以下77)表記の違いについてはファイナルに真空管を使っているか、ファイナルもトランジスタのオールトランジスタか?の違いが大きいと思います。まぁ、これが一番大きな差ですし....

しかし!こいつら、結構違います。

そもそもコイツら流用できるモジュールが8つしか無いです

なんてこったい、別モンじゃねぇか

77の特性

完全トランジスタ化によって、寒いところの戦闘。主に対ソ連に特化した設計となっています。別にベトナムで25が使われて、25がクソクソのクソだったから77を開発したって訳ではなく、ソ連の機甲師団をヨーロッパでタコ殴りにするために開発された無線機って位置づけです。というか、77になってから回路が複雑になり、整備面では専用の工具などを新たに開発した関係でちょっと整備性は低下しています、まぁ、25が秀だったら77は優って感じで単位は出てる。PRC-10?オメーは再履な。

ほかにも77はKY-38を使用し、Xモードと呼ばれる秘話通話を行うことができるようになりました。これはRT-505B/PRC-25もできるみたいですけれども...詳しくは知らないですが、たぶん周波数ホッピングをしてくれる装置なんじゃないかと。

ほかにも他にも、ファイナルがトランジスタになったため、真空管起動電圧を作るためのA1 DC-DCコンバータと電池出力電圧の3Vが必要無くなり、電池の消費は改善されたようです。ついでに150gぐらい軽くなりました(誤差レベル)

77の特徴はざっとこんな感じ

まとめると

25の親戚ではあるが双子ではない

内緒のお話ができるようになった(RTOが持ち歩けるサイズであるとは言ってない)

ソ連絶対○すマン

整備性は優、でも25と比べると....ね?

外見はかわらんけどね

25の特性

米軍発のトランジスタ使用無線機オールトランジスタじゃないけども。真空管をファイナルで使ってます、これは過去にも紹介したけれどアンテナマッチングに失敗した時のリカバリのためです。

米軍で発の150Hzトーンを搭載したスケルチ制御を採用しました。このスケルチは従来のツマミを回しスケルチを調整するノイズスケルチと違い、スイッチ一つでスケルチを制御できるようになりました、これによりノイズスケルチを多く回しすぎることによる入感不可能となる人為的ミスが劇的に減りました。というか、無くなりました。

10扱った人なら分かると思いますが、スケルチのツマミ、小さな力で回っちゃうので、何かに当ったりするとすぐずれちゃうんですよね、スケルチが小さくなる分には喧しい音がスピーカから出てくるだけですが、強くする方に回っちゃうと、重要な通信をスケルチがカットしてしまい悲惨なことになります。

チャンネル式周波数セットによってPRC-10(以下10)などと言ったラジカセみたいな微妙な調整がいる周波数変更をせず周波数を変更することができるようになりました。

これにより10時代のRTOによる職人技がいらなくなった訳です、バカでも扱える超イージーな無線機になりました。

だけども、良いことばかりではなく、従来のノイズスケルチ搭載機との適合性は、ノイズスケルチ搭載機で同じ周波数を発射した場合、25がスケルチONだった場合は受信してもスピーカーから音が出ません。25のスケルチがON状態で発射された電波は従来のノイズスケルチ搭載機だとスケルチ入れていても受信しスピーカから音でるんですけどね。

これは、スケルチの特性による物です。

このため、従来の通信機が150Hzトーン搭載型に改良されたり、全く新しくなったりしました。(金があるねぇ)

57年に試作型のCX-1が製造され、ヨーロッパで試験されたようで、そこからある程度改良を加えCX-2、CX-3と進化し、使いやすくなったのが25です

1961年に採用し、63年にヨーロッパに配備が始まります。

ベトナムには1965年に2000セットが送られています。これは急遽な出荷のため、1000セットがヨーロッパ方面出荷予定をベトナム出荷に変え、残りの1000セットは新規製造しました、1500セットが軍事顧問団に配備され、残りの500セットが通常の兵隊に配備されました。この辺を考察すると米軍はやはり宿敵ソ連を撃破するために25は開発され、主戦場の想定はヨーロッパであり、ベトナムは局地戦闘域だったってことが理解できると思います。

67年には15000台の25と7000台のVRC-12(25にアンプつけて使う据え置き型の通信機)が米軍歩兵に、7000台が南ベトナム軍に配備されます。

最終的には13万台ぐらいがアメリカで生産されたようです。

まとめると

ソ連絶対○すマンだったけど東南アジアの需要を感じた

真空管もあるけど、米軍初のトランジスタ搭載機

めっちゃ作られた

はじめて150Hzトーンスケルチを搭載した

整備性と操作性が秀

そもそも150Hzトーンスケルチってなんだ

これはめっちゃめっちゃ簡単に話すとスケルチシステムの違いです。

スケルチとはラジオが受信状態の時、ザーって喧しい音が鳴るのを防ぐ機能で要は鍵です。

ノイズスケルチは所望の周波数を受信した時のみスケルチが切れて(スケルチが開くと言う)スピーカから音を出します、

トーンスケルチは所望の周波数にトーンスケルチが開く周波数が乗っていた時、スケルチが開きます。

要はノイズスケルチの場合、設定した周波数がスケルチを開く鍵となっていて、トーンスケルチはトーンが鍵となるわけです。

なのでノイズスケルチ搭載機では、トーンスケルチの鍵を周波数に乗せることができないため、トーンスケルチがONになっているトーンスケルチ搭載機ではスピーカに出力することができません。

が、トーンスケルチ搭載機の電波はノイズスケルチ搭載機が必要とする”同じ周波数”という鍵を電波に持たせることができるため、ノイズスケルチ搭載機のスケルチがONになっていても受信ができる訳です。

こんな感じ。確認してみたいなら、特小のグループ通話モードを片方だけ設定してやってみるとよく分かると思う。

要は25、77は920チャンネルグループ通話モード1チャンネル搭載の出力2Wある特小。

今回はそのあたりのことはおいといて、RT-505/PRC-25とRT-841/PRC-77の話をしたいと思います。

サクッとかいつまんで話ますね

そもそもこいつらの違いってなんなのか?

何回かこのブログにも書いていますが、RT-505/PRC-25(以下25表記)とRT-841/PRC-77(以下77)表記の違いについてはファイナルに真空管を使っているか、ファイナルもトランジスタのオールトランジスタか?の違いが大きいと思います。まぁ、これが一番大きな差ですし....

しかし!こいつら、結構違います。

そもそもコイツら流用できるモジュールが8つしか無いです

なんてこったい、別モンじゃねぇか

77の特性

完全トランジスタ化によって、寒いところの戦闘。主に対ソ連に特化した設計となっています。別にベトナムで25が使われて、25がクソクソのクソだったから77を開発したって訳ではなく、ソ連の機甲師団をヨーロッパでタコ殴りにするために開発された無線機って位置づけです。というか、77になってから回路が複雑になり、整備面では専用の工具などを新たに開発した関係でちょっと整備性は低下しています、まぁ、25が秀だったら77は優って感じで単位は出てる。PRC-10?オメーは再履な。

ほかにも77はKY-38を使用し、Xモードと呼ばれる秘話通話を行うことができるようになりました。これはRT-505B/PRC-25もできるみたいですけれども...詳しくは知らないですが、たぶん周波数ホッピングをしてくれる装置なんじゃないかと。

ほかにも他にも、ファイナルがトランジスタになったため、真空管起動電圧を作るためのA1 DC-DCコンバータと電池出力電圧の3Vが必要無くなり、電池の消費は改善されたようです。ついでに150gぐらい軽くなりました(誤差レベル)

77の特徴はざっとこんな感じ

まとめると

25の親戚ではあるが双子ではない

内緒のお話ができるようになった(RTOが持ち歩けるサイズであるとは言ってない)

ソ連絶対○すマン

整備性は優、でも25と比べると....ね?

外見はかわらんけどね

25の特性

米軍発のトランジスタ使用無線機オールトランジスタじゃないけども。真空管をファイナルで使ってます、これは過去にも紹介したけれどアンテナマッチングに失敗した時のリカバリのためです。

米軍で発の150Hzトーンを搭載したスケルチ制御を採用しました。このスケルチは従来のツマミを回しスケルチを調整するノイズスケルチと違い、スイッチ一つでスケルチを制御できるようになりました、これによりノイズスケルチを多く回しすぎることによる入感不可能となる人為的ミスが劇的に減りました。というか、無くなりました。

10扱った人なら分かると思いますが、スケルチのツマミ、小さな力で回っちゃうので、何かに当ったりするとすぐずれちゃうんですよね、スケルチが小さくなる分には喧しい音がスピーカから出てくるだけですが、強くする方に回っちゃうと、重要な通信をスケルチがカットしてしまい悲惨なことになります。

チャンネル式周波数セットによってPRC-10(以下10)などと言ったラジカセみたいな微妙な調整がいる周波数変更をせず周波数を変更することができるようになりました。

これにより10時代のRTOによる職人技がいらなくなった訳です、バカでも扱える超イージーな無線機になりました。

だけども、良いことばかりではなく、従来のノイズスケルチ搭載機との適合性は、ノイズスケルチ搭載機で同じ周波数を発射した場合、25がスケルチONだった場合は受信してもスピーカーから音が出ません。25のスケルチがON状態で発射された電波は従来のノイズスケルチ搭載機だとスケルチ入れていても受信しスピーカから音でるんですけどね。

これは、スケルチの特性による物です。

このため、従来の通信機が150Hzトーン搭載型に改良されたり、全く新しくなったりしました。(金があるねぇ)

57年に試作型のCX-1が製造され、ヨーロッパで試験されたようで、そこからある程度改良を加えCX-2、CX-3と進化し、使いやすくなったのが25です

1961年に採用し、63年にヨーロッパに配備が始まります。

ベトナムには1965年に2000セットが送られています。これは急遽な出荷のため、1000セットがヨーロッパ方面出荷予定をベトナム出荷に変え、残りの1000セットは新規製造しました、1500セットが軍事顧問団に配備され、残りの500セットが通常の兵隊に配備されました。この辺を考察すると米軍はやはり宿敵ソ連を撃破するために25は開発され、主戦場の想定はヨーロッパであり、ベトナムは局地戦闘域だったってことが理解できると思います。

67年には15000台の25と7000台のVRC-12(25にアンプつけて使う据え置き型の通信機)が米軍歩兵に、7000台が南ベトナム軍に配備されます。

最終的には13万台ぐらいがアメリカで生産されたようです。

まとめると

ソ連絶対○すマンだったけど東南アジアの需要を感じた

真空管もあるけど、米軍初のトランジスタ搭載機

めっちゃ作られた

はじめて150Hzトーンスケルチを搭載した

整備性と操作性が秀

そもそも150Hzトーンスケルチってなんだ

これはめっちゃめっちゃ簡単に話すとスケルチシステムの違いです。

スケルチとはラジオが受信状態の時、ザーって喧しい音が鳴るのを防ぐ機能で要は鍵です。

ノイズスケルチは所望の周波数を受信した時のみスケルチが切れて(スケルチが開くと言う)スピーカから音を出します、

トーンスケルチは所望の周波数にトーンスケルチが開く周波数が乗っていた時、スケルチが開きます。

要はノイズスケルチの場合、設定した周波数がスケルチを開く鍵となっていて、トーンスケルチはトーンが鍵となるわけです。

なのでノイズスケルチ搭載機では、トーンスケルチの鍵を周波数に乗せることができないため、トーンスケルチがONになっているトーンスケルチ搭載機ではスピーカに出力することができません。

が、トーンスケルチ搭載機の電波はノイズスケルチ搭載機が必要とする”同じ周波数”という鍵を電波に持たせることができるため、ノイズスケルチ搭載機のスケルチがONになっていても受信ができる訳です。

こんな感じ。確認してみたいなら、特小のグループ通話モードを片方だけ設定してやってみるとよく分かると思う。

要は25、77は920チャンネルグループ通話モード1チャンネル搭載の出力2Wある特小。