2021年07月18日

PRCのアンテナの話し

回路のエネルギーを電磁波のエネルギーに変換して空間に放射するのが送信アンテナであり,逆に電磁波のエネルギーを吸収して電気回路のエネルギーに変換するのが受信アンテナでありPRCのアンテナは基本この二つの使い方を同じアンテナにて使用している。PTTを押し込むとPRCは送信状態になり、電磁波エネルギーとして空間に放射し、PTTを離すと受信アンテナとしての役割を果たす。

無線アンテナでは波長に合わせた長さを必要とし、それらを単一のアンテナにて使用するためにPRCにはバリアブルコイルやバリアブルコンデンサをアンテナ回路に挿入させ、電気的にアンテナの長さを最良の状態にマッチングしている。PRC-25や77なんかではA-28ユニットだかがアンテナの波長を調整しており、PRC-10(以下P10)では、アンテナ端子下側あたりにその回路が存在している。

このアンテナのマッチングという概念は主に送信時に重要となる、受信時でもアンテナ長さは関わってくるが、送信と違い長さが違ったことによる無線機本体へのダメージは発生しないからだ、送信の場合、アンテナの長さがマッチング出来ていないと、回路のエネルギーが電磁波のエネルギーへ変換出来ず、最終増幅管(以下ファイナル)へ戻ってくる。この戻ってきたエネルギーはそこらに行く事が出来ないため、熱となって消費される。この熱によってファイナルが故障する可能性が発生する。俗に言う”ファイナルが飛ぶ”という現象だ、この現象を回避するため、RT-505/PRC-25はその他の回路はトランジスタであるが、ファイナルのみ熱に対する耐性が高い真空管が選定された。たま、この空間に放射されるエネルギーと戻ってくるエネルギーの比を定在波比Voltage Standing Wave Ratioとよび、VSWRやSWRなどとよばれ、値が1の場合、100%回路のエネルギーは電磁波のエネルギーとなり空間に放射される。

実験的にネットワークアナライザを利用し計測してみよう。

P10の殻を割って内部のアンテナ端子のコイルユニットにミノムシクリップでネットアナをつなげ、P10を53MHzにし、ショートアンテナを垂直に立てた状態と曲げて丸め、束ねた状態、アンテナをP10本体に短絡させた状態の3種類のVSWRを測定した、また、ショートアンテナは1/4λのホイップアンテナであるため、アースとしてハーネスに付けた状態、すなわち人間と触れた状態にするため、本体に手を付けて計測を行った。この計測ではネットアナと50Ωで確実に結線できていなため、正確性には欠けるがそれなりの数値はでるはずである。

結果

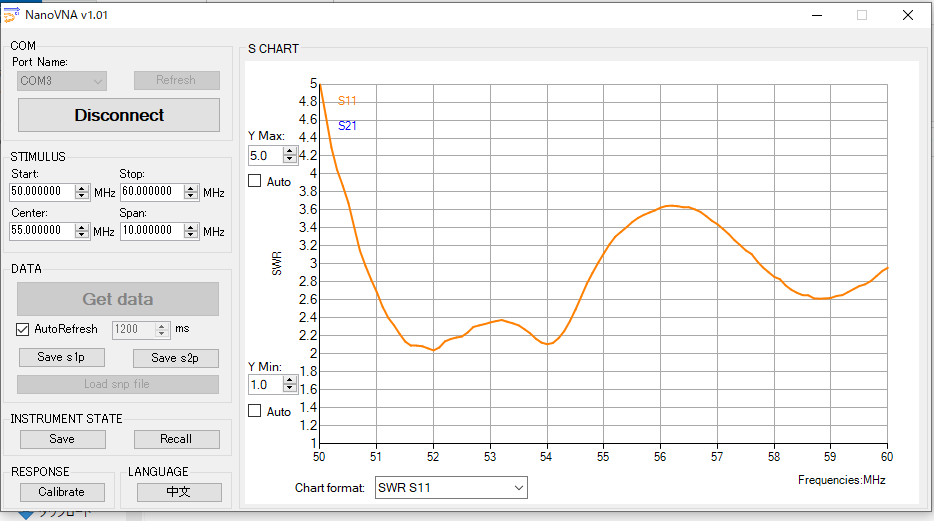

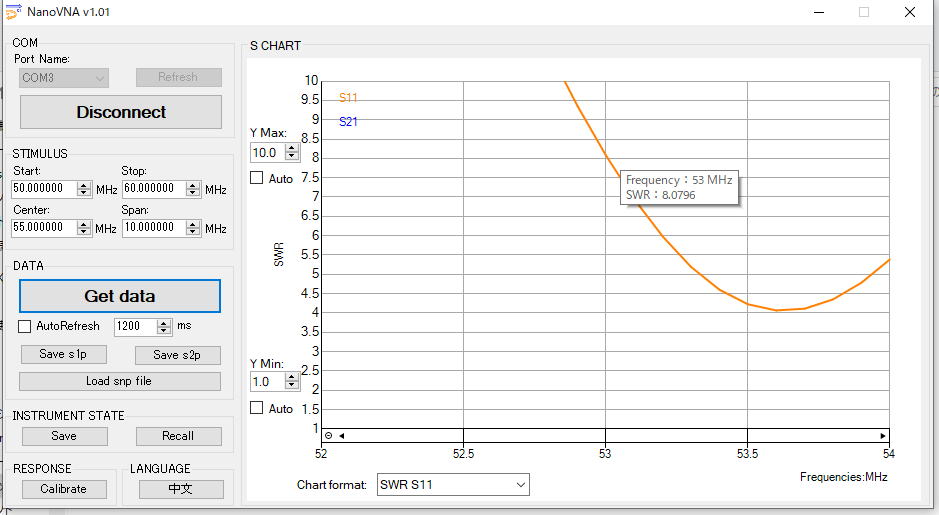

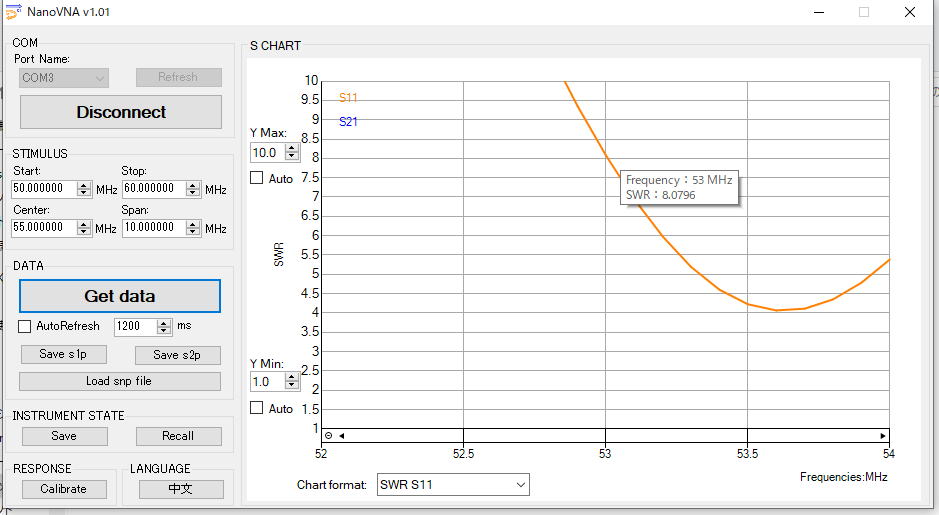

図1.に垂直に立てたアンテナの状態の模式図、図2.にSWR測定グラフを示す。

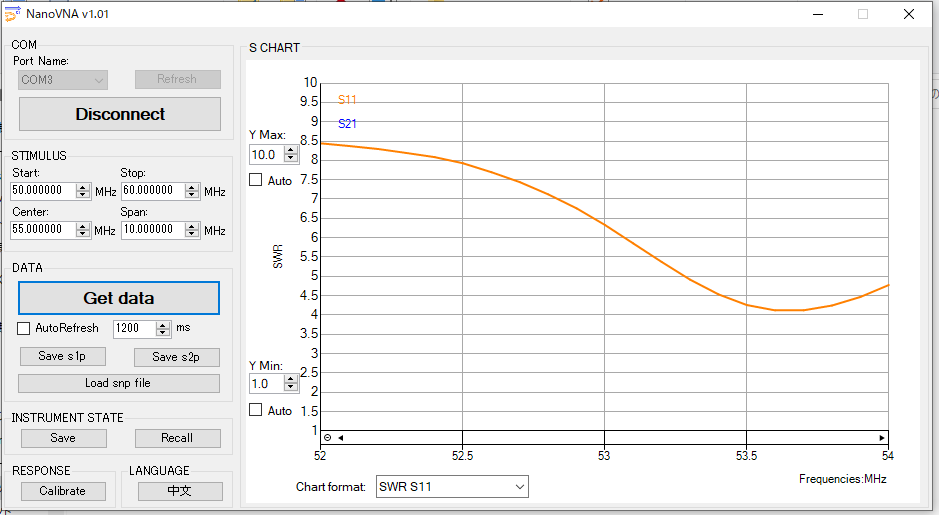

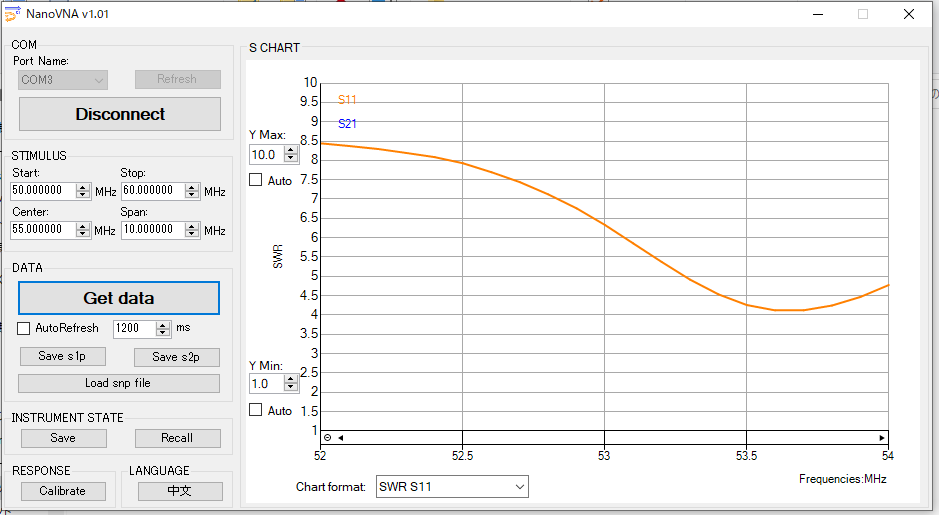

図3.に丸めてテープで留めたアンテナの状態模式図、図4.にSWR測定のグラフを示す

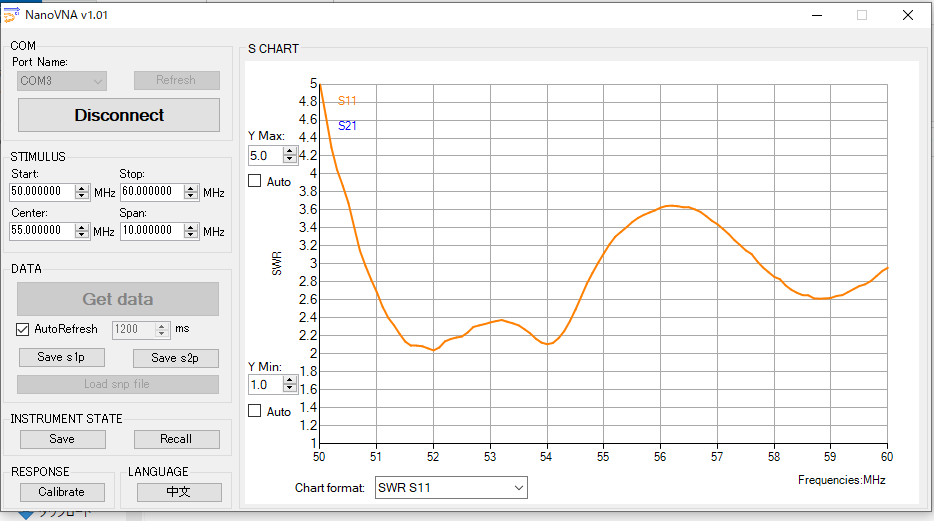

図5.に折り曲げて本体に接続しテープで留めたアンテナの状態模式図、図6.にSWR測定のグラフを示す

考察

アンテナがまっすぐの状態ではSWRは2.3程度となった、真空管のパワーの15%程度がファイナルへ戻ってくるため、空間へ放出される電力は675mW程度の出力となる、渦巻き状にアンテナを丸めた場合、SWRが8以上となっている、この場合真空管のパワーの80%程度がファイナルへ戻るため、200mW程度の出力となってしまう、最後の短絡状態ではSWRは6程度と、先の巻き状態とくらべると値は低下しているが、グラフは不安定であり、時折10以上の値を出した事もあった、SWRが6の場合は70%程度がファイナルへ戻るため、270mW程度となる。以上の実験より無線機のアンテナを折りたたむ行為は通信に不具合をもたらす可能性が高い、また、無線機を破壊する可能性がある。

考察2.実際の戦闘で丸めている写真とかよく見るのですがどうなんですか??

この問いに対しての明確な答えはないが、画像で検索すると同等以上の量でアンテナを伸ばしているRTOの写真も出てくる、少ない使用例を探しそれを指摘するのは的外れだと私は考える、そして、アンテナをまとめる事についてだが、私なりの考察として、ヘリなどの空中機動や、車両移動時に”一時的にまとめておいた”と考えられる。アンテナがまっすぐに伸びているとヘリに乗る際にロータを損傷する可能性があるからだ、また、強烈なボサを歩く時など送信を行わない時にまとめていた可能性は高い、これらのSWR理論は先に述べたように送信時に発生する問題であり受信時はそこまで深刻な問題にならないからである。そのため、送信する時はアンテナを延ばしていた可能性は非常に高いと考えられる。

最後に、特殊部隊の写真とかで折り曲げたアンテナなどを装着して受話器に話しかけている写真とかあるが、アレはデモンストレーションであって99%そのとき電波を発射していない、戦術通信ネットワークにそんな意味不明な理由で電波を飛ばす行為は特殊部隊隊員なら分かっていると思うが、不用意な電波の発射は敵に位置等を特定され部隊の危機を招くからである。

無線アンテナでは波長に合わせた長さを必要とし、それらを単一のアンテナにて使用するためにPRCにはバリアブルコイルやバリアブルコンデンサをアンテナ回路に挿入させ、電気的にアンテナの長さを最良の状態にマッチングしている。PRC-25や77なんかではA-28ユニットだかがアンテナの波長を調整しており、PRC-10(以下P10)では、アンテナ端子下側あたりにその回路が存在している。

このアンテナのマッチングという概念は主に送信時に重要となる、受信時でもアンテナ長さは関わってくるが、送信と違い長さが違ったことによる無線機本体へのダメージは発生しないからだ、送信の場合、アンテナの長さがマッチング出来ていないと、回路のエネルギーが電磁波のエネルギーへ変換出来ず、最終増幅管(以下ファイナル)へ戻ってくる。この戻ってきたエネルギーはそこらに行く事が出来ないため、熱となって消費される。この熱によってファイナルが故障する可能性が発生する。俗に言う”ファイナルが飛ぶ”という現象だ、この現象を回避するため、RT-505/PRC-25はその他の回路はトランジスタであるが、ファイナルのみ熱に対する耐性が高い真空管が選定された。たま、この空間に放射されるエネルギーと戻ってくるエネルギーの比を定在波比Voltage Standing Wave Ratioとよび、VSWRやSWRなどとよばれ、値が1の場合、100%回路のエネルギーは電磁波のエネルギーとなり空間に放射される。

実験的にネットワークアナライザを利用し計測してみよう。

P10の殻を割って内部のアンテナ端子のコイルユニットにミノムシクリップでネットアナをつなげ、P10を53MHzにし、ショートアンテナを垂直に立てた状態と曲げて丸め、束ねた状態、アンテナをP10本体に短絡させた状態の3種類のVSWRを測定した、また、ショートアンテナは1/4λのホイップアンテナであるため、アースとしてハーネスに付けた状態、すなわち人間と触れた状態にするため、本体に手を付けて計測を行った。この計測ではネットアナと50Ωで確実に結線できていなため、正確性には欠けるがそれなりの数値はでるはずである。

結果

図1.に垂直に立てたアンテナの状態の模式図、図2.にSWR測定グラフを示す。

図1.模式図

図2.計測値

図3.に丸めてテープで留めたアンテナの状態模式図、図4.にSWR測定のグラフを示す

図3.模式図

図4.測定値

図5.に折り曲げて本体に接続しテープで留めたアンテナの状態模式図、図6.にSWR測定のグラフを示す

図5.模式図

図6.測定値

考察

アンテナがまっすぐの状態ではSWRは2.3程度となった、真空管のパワーの15%程度がファイナルへ戻ってくるため、空間へ放出される電力は675mW程度の出力となる、渦巻き状にアンテナを丸めた場合、SWRが8以上となっている、この場合真空管のパワーの80%程度がファイナルへ戻るため、200mW程度の出力となってしまう、最後の短絡状態ではSWRは6程度と、先の巻き状態とくらべると値は低下しているが、グラフは不安定であり、時折10以上の値を出した事もあった、SWRが6の場合は70%程度がファイナルへ戻るため、270mW程度となる。以上の実験より無線機のアンテナを折りたたむ行為は通信に不具合をもたらす可能性が高い、また、無線機を破壊する可能性がある。

考察2.実際の戦闘で丸めている写真とかよく見るのですがどうなんですか??

この問いに対しての明確な答えはないが、画像で検索すると同等以上の量でアンテナを伸ばしているRTOの写真も出てくる、少ない使用例を探しそれを指摘するのは的外れだと私は考える、そして、アンテナをまとめる事についてだが、私なりの考察として、ヘリなどの空中機動や、車両移動時に”一時的にまとめておいた”と考えられる。アンテナがまっすぐに伸びているとヘリに乗る際にロータを損傷する可能性があるからだ、また、強烈なボサを歩く時など送信を行わない時にまとめていた可能性は高い、これらのSWR理論は先に述べたように送信時に発生する問題であり受信時はそこまで深刻な問題にならないからである。そのため、送信する時はアンテナを延ばしていた可能性は非常に高いと考えられる。

最後に、特殊部隊の写真とかで折り曲げたアンテナなどを装着して受話器に話しかけている写真とかあるが、アレはデモンストレーションであって99%そのとき電波を発射していない、戦術通信ネットワークにそんな意味不明な理由で電波を飛ばす行為は特殊部隊隊員なら分かっていると思うが、不用意な電波の発射は敵に位置等を特定され部隊の危機を招くからである。

2019年09月10日

PRC-77に特定小電力トランシーバーをぶち込んだ話

こんばんは。チベスナです。

今回はPRC-77に特定小電力トランシーバーを入れる話をします。

はい、実物破壊事案です。まだヤフオクに一杯転がってるからゆるして。

や、一応、PRC-77で技術適合証明は発行することができ、アマチュア無線で使用することができるみたいなんですけども、アマチュア無線だと

暗号の禁止とか、業務使用の禁止とか、なんかいろいろメンドクサイ法があり、(その前に技適マーク取得がだるい)リエナクトでは暗号、略号を使用するため、とりあえずそれができる特定小電力トランシーバーを組み込むことにしました。出力小さいのはしゃーない。

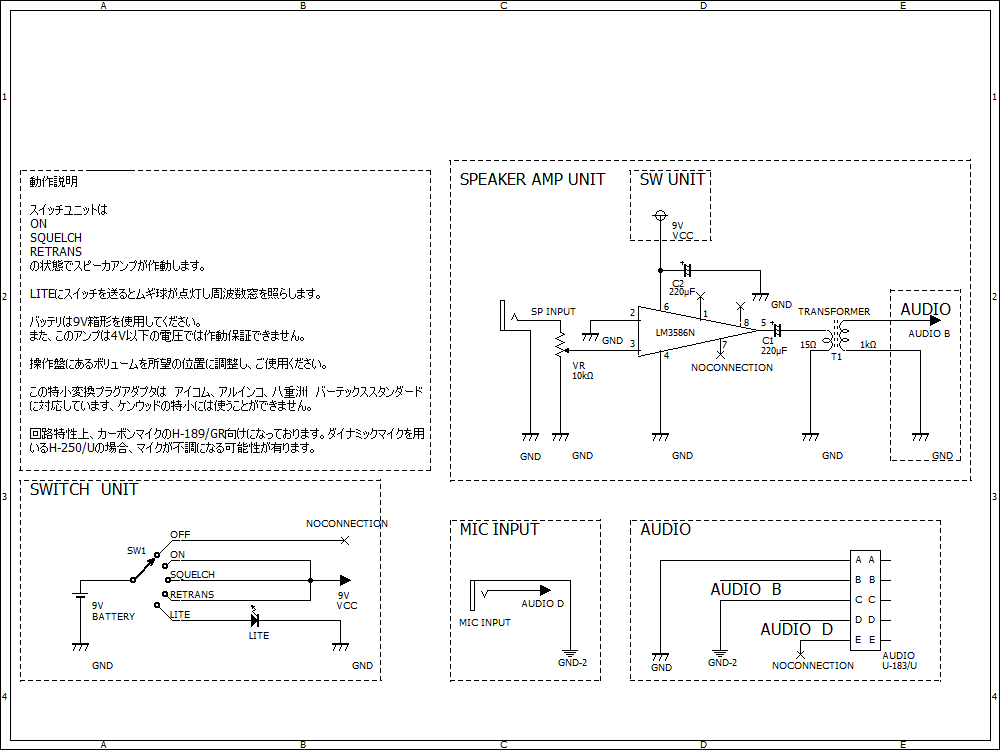

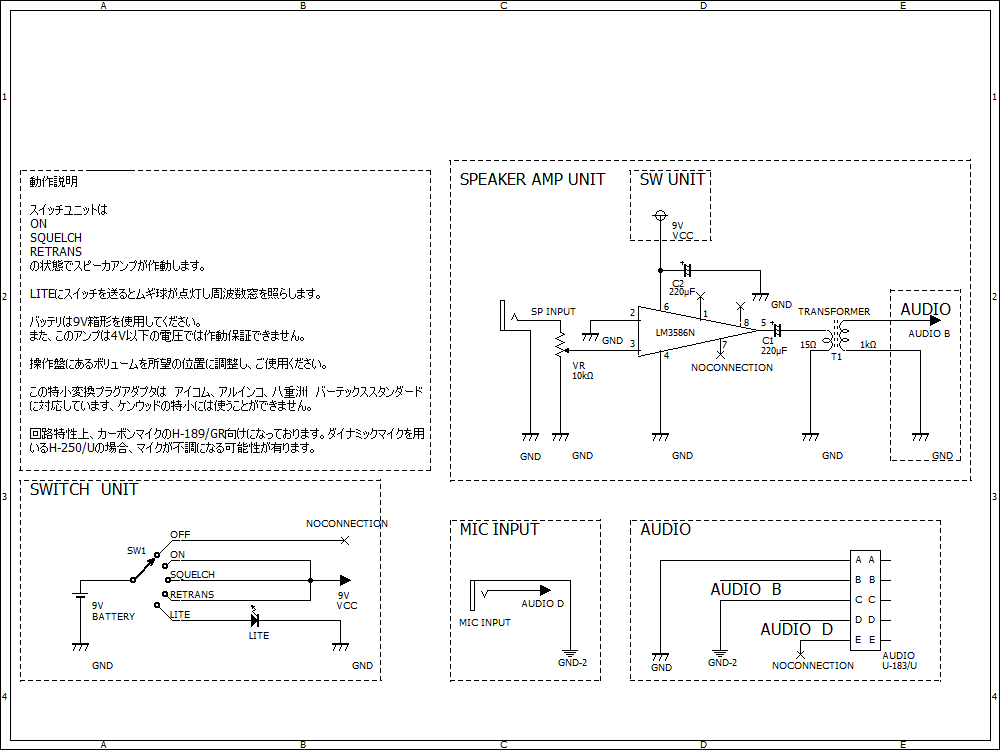

で、これが回路図。猛烈に適当にBSCH3Vで書いたんですが、回路図の書き方が独学なため、たぶん今のJISと適合していない以前に、謎の使い方をしているところや、謎の略しをしているところがあるかもしれませんがそれは心の目で理解してください。OPアンプとかあんなわざわざ8端子書かなくても省略するやり方あったろうにと思いますね。そのまえにOPアンプ回路適当過ぎ、まぁ、クラシックとか流す予定ではないので....

スイッチユニットは天板にあるスイッチ、VRは天板にあるボリュームを代用できます。あと、適当な位置で本体にGNDを取れば豆電球を光るようにすることができます。また、OPアンプ出力インピーダンスが20Ωくらいであり、H-189/GR系のハンドセットはスピーカインピーダンスが1kΩなためインピーダンスマッチング用にトランスをつけてあります。

こんだけ、改造のコツは特にない、テスターあったほうが114514倍はラク。

あと、筐体内に特小をいれると電波がシールドされ、出てこないため、特小はそとに出す必要があります。私の場合はバッテリボックスまで線を引っ張って、ドリルで穴開けちゃいました。

それと、まったくもって話しが変わるのですが、CY-2562/PRC-25、いわゆるバッテリボックスは横側に穴が開いたボルトがついているパターンと、ついていないパターンの2種類がありますが、ボルト付きは1972年9月11日以降の生産品になります、ナム戦だと微妙です。このボルトは弁の役割をしており、BA-4386/U(よく言うマグネシウムバッテリ)を使用したときに発生する水素を逃がす効果があります。この弁のおかげでバッテリボックスに水素が溜まり、爆発しなくてすむようです。(BA-4386/Uは65年あたりからあるため、こちらは別にナム戦で微妙というわけではありません)BA-4386/U、通常のBA-386/Uの使用時間より二倍長持ちするため、結構使われたようですが、同じバッテリを使うKY-38秘話通話装置での爆発事故が相次いだらしく、KY-38は結構早期でバッテリボックスが改良されました。PRC-25,77はそんなに問題なかったんでしょうかね?

最後に、デジタル簡易無線機買いました、これで特小だとそんなに飛ばなくて困るって事案は回避できると思います。登録証きたら郵便送料が上がる前に開設届出さなきゃ....

今回はPRC-77に特定小電力トランシーバーを入れる話をします。

はい、実物破壊事案です。まだヤフオクに一杯転がってるからゆるして。

や、一応、PRC-77で技術適合証明は発行することができ、アマチュア無線で使用することができるみたいなんですけども、アマチュア無線だと

暗号の禁止とか、業務使用の禁止とか、なんかいろいろメンドクサイ法があり、(その前に技適マーク取得がだるい)リエナクトでは暗号、略号を使用するため、とりあえずそれができる特定小電力トランシーバーを組み込むことにしました。出力小さいのはしゃーない。

で、これが回路図。猛烈に適当にBSCH3Vで書いたんですが、回路図の書き方が独学なため、たぶん今のJISと適合していない以前に、謎の使い方をしているところや、謎の略しをしているところがあるかもしれませんがそれは心の目で理解してください。OPアンプとかあんなわざわざ8端子書かなくても省略するやり方あったろうにと思いますね。そのまえにOPアンプ回路適当過ぎ、まぁ、クラシックとか流す予定ではないので....

スイッチユニットは天板にあるスイッチ、VRは天板にあるボリュームを代用できます。あと、適当な位置で本体にGNDを取れば豆電球を光るようにすることができます。また、OPアンプ出力インピーダンスが20Ωくらいであり、H-189/GR系のハンドセットはスピーカインピーダンスが1kΩなためインピーダンスマッチング用にトランスをつけてあります。

こんだけ、改造のコツは特にない、テスターあったほうが114514倍はラク。

あと、筐体内に特小をいれると電波がシールドされ、出てこないため、特小はそとに出す必要があります。私の場合はバッテリボックスまで線を引っ張って、ドリルで穴開けちゃいました。

それと、まったくもって話しが変わるのですが、CY-2562/PRC-25、いわゆるバッテリボックスは横側に穴が開いたボルトがついているパターンと、ついていないパターンの2種類がありますが、ボルト付きは1972年9月11日以降の生産品になります、ナム戦だと微妙です。このボルトは弁の役割をしており、BA-4386/U(よく言うマグネシウムバッテリ)を使用したときに発生する水素を逃がす効果があります。この弁のおかげでバッテリボックスに水素が溜まり、爆発しなくてすむようです。(BA-4386/Uは65年あたりからあるため、こちらは別にナム戦で微妙というわけではありません)BA-4386/U、通常のBA-386/Uの使用時間より二倍長持ちするため、結構使われたようですが、同じバッテリを使うKY-38秘話通話装置での爆発事故が相次いだらしく、KY-38は結構早期でバッテリボックスが改良されました。PRC-25,77はそんなに問題なかったんでしょうかね?

最後に、デジタル簡易無線機買いました、これで特小だとそんなに飛ばなくて困るって事案は回避できると思います。登録証きたら郵便送料が上がる前に開設届出さなきゃ....

2019年09月02日

PRC-25とPRC-77のくだらないお話

お久ぶりです、チベスナです、最近はODA232のリエナクトに通信主任として参加したり、アホカリに参加したりといろいろ忙しい感じです。

今回はそのあたりのことはおいといて、RT-505/PRC-25とRT-841/PRC-77の話をしたいと思います。

サクッとかいつまんで話ますね

そもそもこいつらの違いってなんなのか?

何回かこのブログにも書いていますが、RT-505/PRC-25(以下25表記)とRT-841/PRC-77(以下77)表記の違いについてはファイナルに真空管を使っているか、ファイナルもトランジスタのオールトランジスタか?の違いが大きいと思います。まぁ、これが一番大きな差ですし....

しかし!こいつら、結構違います。

そもそもコイツら流用できるモジュールが8つしか無いです

なんてこったい、別モンじゃねぇか

77の特性

完全トランジスタ化によって、寒いところの戦闘。主に対ソ連に特化した設計となっています。別にベトナムで25が使われて、25がクソクソのクソだったから77を開発したって訳ではなく、ソ連の機甲師団をヨーロッパでタコ殴りにするために開発された無線機って位置づけです。というか、77になってから回路が複雑になり、整備面では専用の工具などを新たに開発した関係でちょっと整備性は低下しています、まぁ、25が秀だったら77は優って感じで単位は出てる。PRC-10?オメーは再履な。

ほかにも77はKY-38を使用し、Xモードと呼ばれる秘話通話を行うことができるようになりました。これはRT-505B/PRC-25もできるみたいですけれども...詳しくは知らないですが、たぶん周波数ホッピングをしてくれる装置なんじゃないかと。

ほかにも他にも、ファイナルがトランジスタになったため、真空管起動電圧を作るためのA1 DC-DCコンバータと電池出力電圧の3Vが必要無くなり、電池の消費は改善されたようです。ついでに150gぐらい軽くなりました(誤差レベル)

77の特徴はざっとこんな感じ

まとめると

25の親戚ではあるが双子ではない

内緒のお話ができるようになった(RTOが持ち歩けるサイズであるとは言ってない)

ソ連絶対○すマン

整備性は優、でも25と比べると....ね?

外見はかわらんけどね

25の特性

米軍発のトランジスタ使用無線機オールトランジスタじゃないけども。真空管をファイナルで使ってます、これは過去にも紹介したけれどアンテナマッチングに失敗した時のリカバリのためです。

米軍で発の150Hzトーンを搭載したスケルチ制御を採用しました。このスケルチは従来のツマミを回しスケルチを調整するノイズスケルチと違い、スイッチ一つでスケルチを制御できるようになりました、これによりノイズスケルチを多く回しすぎることによる入感不可能となる人為的ミスが劇的に減りました。というか、無くなりました。

10扱った人なら分かると思いますが、スケルチのツマミ、小さな力で回っちゃうので、何かに当ったりするとすぐずれちゃうんですよね、スケルチが小さくなる分には喧しい音がスピーカから出てくるだけですが、強くする方に回っちゃうと、重要な通信をスケルチがカットしてしまい悲惨なことになります。

チャンネル式周波数セットによってPRC-10(以下10)などと言ったラジカセみたいな微妙な調整がいる周波数変更をせず周波数を変更することができるようになりました。

これにより10時代のRTOによる職人技がいらなくなった訳です、バカでも扱える超イージーな無線機になりました。

だけども、良いことばかりではなく、従来のノイズスケルチ搭載機との適合性は、ノイズスケルチ搭載機で同じ周波数を発射した場合、25がスケルチONだった場合は受信してもスピーカーから音が出ません。25のスケルチがON状態で発射された電波は従来のノイズスケルチ搭載機だとスケルチ入れていても受信しスピーカから音でるんですけどね。

これは、スケルチの特性による物です。

このため、従来の通信機が150Hzトーン搭載型に改良されたり、全く新しくなったりしました。(金があるねぇ)

57年に試作型のCX-1が製造され、ヨーロッパで試験されたようで、そこからある程度改良を加えCX-2、CX-3と進化し、使いやすくなったのが25です

1961年に採用し、63年にヨーロッパに配備が始まります。

ベトナムには1965年に2000セットが送られています。これは急遽な出荷のため、1000セットがヨーロッパ方面出荷予定をベトナム出荷に変え、残りの1000セットは新規製造しました、1500セットが軍事顧問団に配備され、残りの500セットが通常の兵隊に配備されました。この辺を考察すると米軍はやはり宿敵ソ連を撃破するために25は開発され、主戦場の想定はヨーロッパであり、ベトナムは局地戦闘域だったってことが理解できると思います。

67年には15000台の25と7000台のVRC-12(25にアンプつけて使う据え置き型の通信機)が米軍歩兵に、7000台が南ベトナム軍に配備されます。

最終的には13万台ぐらいがアメリカで生産されたようです。

まとめると

ソ連絶対○すマンだったけど東南アジアの需要を感じた

真空管もあるけど、米軍初のトランジスタ搭載機

めっちゃ作られた

はじめて150Hzトーンスケルチを搭載した

整備性と操作性が秀

そもそも150Hzトーンスケルチってなんだ

これはめっちゃめっちゃ簡単に話すとスケルチシステムの違いです。

スケルチとはラジオが受信状態の時、ザーって喧しい音が鳴るのを防ぐ機能で要は鍵です。

ノイズスケルチは所望の周波数を受信した時のみスケルチが切れて(スケルチが開くと言う)スピーカから音を出します、

トーンスケルチは所望の周波数にトーンスケルチが開く周波数が乗っていた時、スケルチが開きます。

要はノイズスケルチの場合、設定した周波数がスケルチを開く鍵となっていて、トーンスケルチはトーンが鍵となるわけです。

なのでノイズスケルチ搭載機では、トーンスケルチの鍵を周波数に乗せることができないため、トーンスケルチがONになっているトーンスケルチ搭載機ではスピーカに出力することができません。

が、トーンスケルチ搭載機の電波はノイズスケルチ搭載機が必要とする”同じ周波数”という鍵を電波に持たせることができるため、ノイズスケルチ搭載機のスケルチがONになっていても受信ができる訳です。

こんな感じ。確認してみたいなら、特小のグループ通話モードを片方だけ設定してやってみるとよく分かると思う。

要は25、77は920チャンネルグループ通話モード1チャンネル搭載の出力2Wある特小。

今回はそのあたりのことはおいといて、RT-505/PRC-25とRT-841/PRC-77の話をしたいと思います。

サクッとかいつまんで話ますね

そもそもこいつらの違いってなんなのか?

何回かこのブログにも書いていますが、RT-505/PRC-25(以下25表記)とRT-841/PRC-77(以下77)表記の違いについてはファイナルに真空管を使っているか、ファイナルもトランジスタのオールトランジスタか?の違いが大きいと思います。まぁ、これが一番大きな差ですし....

しかし!こいつら、結構違います。

そもそもコイツら流用できるモジュールが8つしか無いです

なんてこったい、別モンじゃねぇか

77の特性

完全トランジスタ化によって、寒いところの戦闘。主に対ソ連に特化した設計となっています。別にベトナムで25が使われて、25がクソクソのクソだったから77を開発したって訳ではなく、ソ連の機甲師団をヨーロッパでタコ殴りにするために開発された無線機って位置づけです。というか、77になってから回路が複雑になり、整備面では専用の工具などを新たに開発した関係でちょっと整備性は低下しています、まぁ、25が秀だったら77は優って感じで単位は出てる。PRC-10?オメーは再履な。

ほかにも77はKY-38を使用し、Xモードと呼ばれる秘話通話を行うことができるようになりました。これはRT-505B/PRC-25もできるみたいですけれども...詳しくは知らないですが、たぶん周波数ホッピングをしてくれる装置なんじゃないかと。

ほかにも他にも、ファイナルがトランジスタになったため、真空管起動電圧を作るためのA1 DC-DCコンバータと電池出力電圧の3Vが必要無くなり、電池の消費は改善されたようです。ついでに150gぐらい軽くなりました(誤差レベル)

77の特徴はざっとこんな感じ

まとめると

25の親戚ではあるが双子ではない

内緒のお話ができるようになった(RTOが持ち歩けるサイズであるとは言ってない)

ソ連絶対○すマン

整備性は優、でも25と比べると....ね?

外見はかわらんけどね

25の特性

米軍発のトランジスタ使用無線機オールトランジスタじゃないけども。真空管をファイナルで使ってます、これは過去にも紹介したけれどアンテナマッチングに失敗した時のリカバリのためです。

米軍で発の150Hzトーンを搭載したスケルチ制御を採用しました。このスケルチは従来のツマミを回しスケルチを調整するノイズスケルチと違い、スイッチ一つでスケルチを制御できるようになりました、これによりノイズスケルチを多く回しすぎることによる入感不可能となる人為的ミスが劇的に減りました。というか、無くなりました。

10扱った人なら分かると思いますが、スケルチのツマミ、小さな力で回っちゃうので、何かに当ったりするとすぐずれちゃうんですよね、スケルチが小さくなる分には喧しい音がスピーカから出てくるだけですが、強くする方に回っちゃうと、重要な通信をスケルチがカットしてしまい悲惨なことになります。

チャンネル式周波数セットによってPRC-10(以下10)などと言ったラジカセみたいな微妙な調整がいる周波数変更をせず周波数を変更することができるようになりました。

これにより10時代のRTOによる職人技がいらなくなった訳です、バカでも扱える超イージーな無線機になりました。

だけども、良いことばかりではなく、従来のノイズスケルチ搭載機との適合性は、ノイズスケルチ搭載機で同じ周波数を発射した場合、25がスケルチONだった場合は受信してもスピーカーから音が出ません。25のスケルチがON状態で発射された電波は従来のノイズスケルチ搭載機だとスケルチ入れていても受信しスピーカから音でるんですけどね。

これは、スケルチの特性による物です。

このため、従来の通信機が150Hzトーン搭載型に改良されたり、全く新しくなったりしました。(金があるねぇ)

57年に試作型のCX-1が製造され、ヨーロッパで試験されたようで、そこからある程度改良を加えCX-2、CX-3と進化し、使いやすくなったのが25です

1961年に採用し、63年にヨーロッパに配備が始まります。

ベトナムには1965年に2000セットが送られています。これは急遽な出荷のため、1000セットがヨーロッパ方面出荷予定をベトナム出荷に変え、残りの1000セットは新規製造しました、1500セットが軍事顧問団に配備され、残りの500セットが通常の兵隊に配備されました。この辺を考察すると米軍はやはり宿敵ソ連を撃破するために25は開発され、主戦場の想定はヨーロッパであり、ベトナムは局地戦闘域だったってことが理解できると思います。

67年には15000台の25と7000台のVRC-12(25にアンプつけて使う据え置き型の通信機)が米軍歩兵に、7000台が南ベトナム軍に配備されます。

最終的には13万台ぐらいがアメリカで生産されたようです。

まとめると

ソ連絶対○すマンだったけど東南アジアの需要を感じた

真空管もあるけど、米軍初のトランジスタ搭載機

めっちゃ作られた

はじめて150Hzトーンスケルチを搭載した

整備性と操作性が秀

そもそも150Hzトーンスケルチってなんだ

これはめっちゃめっちゃ簡単に話すとスケルチシステムの違いです。

スケルチとはラジオが受信状態の時、ザーって喧しい音が鳴るのを防ぐ機能で要は鍵です。

ノイズスケルチは所望の周波数を受信した時のみスケルチが切れて(スケルチが開くと言う)スピーカから音を出します、

トーンスケルチは所望の周波数にトーンスケルチが開く周波数が乗っていた時、スケルチが開きます。

要はノイズスケルチの場合、設定した周波数がスケルチを開く鍵となっていて、トーンスケルチはトーンが鍵となるわけです。

なのでノイズスケルチ搭載機では、トーンスケルチの鍵を周波数に乗せることができないため、トーンスケルチがONになっているトーンスケルチ搭載機ではスピーカに出力することができません。

が、トーンスケルチ搭載機の電波はノイズスケルチ搭載機が必要とする”同じ周波数”という鍵を電波に持たせることができるため、ノイズスケルチ搭載機のスケルチがONになっていても受信ができる訳です。

こんな感じ。確認してみたいなら、特小のグループ通話モードを片方だけ設定してやってみるとよく分かると思う。

要は25、77は920チャンネルグループ通話モード1チャンネル搭載の出力2Wある特小。

2017年11月29日

RT-505とRT-841シリーズについてるパワープラグについて

どうも、ご無沙汰しておりました。夏休み中になにか記事を投稿しようと思っていたのですが、アルバイトを始めた関係でクソ忙しくなり、気がついたら夏休みが終わりを迎えておりました。悲しみの極みです。

せっかく上京したんだから、週一ぐらいの割合で秋葉原とかいきたかったですが何をとち狂ったのか週6で夜勤を入れた関係で全くもって遊ぶことはできませんでした。

悲しいね

で、前回適当に砲兵に支援してもらおうの続きを書くとかいっておりましたが、全くマニュアルを読んでいないので今回の記事は昔私が読んだマニュアル関連のものを適当に説明していきます。

RT-505/PRC-25などの所謂ベトナムで使われたPRC(めんどくさいので以下PRC)の上部操作パネルのアンテナモーメントの上にある穴がたくさんあるPOWERってルビが振ってあるプラグがあるじゃないですか、アレの説明をしていきたいと思います

そもそもソレは何に使うのか

こちらのプラグの正式名称はU-318/Uといいます、14極のプラグ端子ですたくさん穴があって面白いですね。

そもそも、これは暗号化システムのTSEC/KY-38に付属してあるCX-10475/Uと接続することや、AM-2060/Aに付属しているCX-4655/GRCと接続したり、寒冷地向けバッテリであるBA-398/U(此奴マニュアルしか見たことない、どこかで見かけたら教えてください)などと接続することを目的につけられています。他にもRT-505/PRC-25BだとAN/PCC-1とも接続し発射周波数を多くすることができます。話がややこしくなってきましたが、適当につけている訳じゃないんですよ。

普通にAN/PRC-25として使うためには

こちらのU-318/Uプラグは端子一つ一つにアルファベットが降ってあります。普通に考えるとA~N極まであると思うかもしれませんが、設定上{G,I,O,Q}極は存在しおりません、なので、極は{A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R}極の14極となっております、これはたぶん極が大量に存在しているため誤配線をし機材が短絡するのを防いでいるのでしょう、さすが米軍、考えて作っていますね。

そして皆さんが気になるのは回路図だと思います、回路図書いてもよかったのですが膨大な量になりますし、そもそもめんどくさいのでRT-841/PRC-77の場合を簡単に説明していきたいと思います、適度に省略も行いました。

POWERプラグの配線

A極-----U-183/U A極 GND

B極-----U-183/U B極 A55ユニットJ2,№1ピン スケルチリレーK3,№2ピン

C極-----U-183/U C極 レシーバトランスミッタリレーK2,№5ピン

D極-----U-183/U D極 A22ユニットJ1,№4ピン

E極-----ファンクションスイッチ端子№1№6

F極-----バッテリ+ キャップ内にE-F極をつなぐ配線有

H極-----配線なし

J極-----D極シールド

K極-----U-183/U E極 スケルチリレーK3,№7ピン

L極-----A22ユニットJ2,№7ピン等キャップ内にM,H極への配線有

M極-----配線なし

P極-----A54ユニットJ1,№1 A55ユニットJ1,№4等

R極-----A31ユニット Dピン等

ざっとこんな感じ

それで今回赤字で書かせていただいたところが少し重要になってきます。POWERプラグのキャップなのですが内部に配線があるんですね、L極の配線は内部で接続されていないM,H極への配線なのでぶっちゃけどうでも良いのですがF極(バッテリ+端子)が重要になります。PRCの配線図では下部バッテリボックスから引っ張ってきた配線を必ずF-E極を通してトランスミッタへ給電しています。他のバイパスはありません。よってこのキャップないと通電しないんですよね。TM11-5820-667-12のチャプター3パラグラフ3-2にもそんな記載がありました、これは外部からPOWERプラグを通して電力を供給する場合、(先ほどのAM-2060/AやBA-398/U使用時)のことを考えた設計なのだと思われます。なので、RATELOコスする時はちゃんとキャップを閉めときましょう。

ただこれが言いたかっただけでこんなに分かりにくい駄文を書き連ねました。

せっかく上京したんだから、週一ぐらいの割合で秋葉原とかいきたかったですが何をとち狂ったのか週6で夜勤を入れた関係で全くもって遊ぶことはできませんでした。

悲しいね

で、前回適当に砲兵に支援してもらおうの続きを書くとかいっておりましたが、全くマニュアルを読んでいないので今回の記事は昔私が読んだマニュアル関連のものを適当に説明していきます。

RT-505/PRC-25などの所謂ベトナムで使われたPRC(めんどくさいので以下PRC)の上部操作パネルのアンテナモーメントの上にある穴がたくさんあるPOWERってルビが振ってあるプラグがあるじゃないですか、アレの説明をしていきたいと思います

そもそもソレは何に使うのか

こちらのプラグの正式名称はU-318/Uといいます、14極のプラグ端子ですたくさん穴があって面白いですね。

そもそも、これは暗号化システムのTSEC/KY-38に付属してあるCX-10475/Uと接続することや、AM-2060/Aに付属しているCX-4655/GRCと接続したり、寒冷地向けバッテリであるBA-398/U(此奴マニュアルしか見たことない、どこかで見かけたら教えてください)などと接続することを目的につけられています。他にもRT-505/PRC-25BだとAN/PCC-1とも接続し発射周波数を多くすることができます。話がややこしくなってきましたが、適当につけている訳じゃないんですよ。

普通にAN/PRC-25として使うためには

こちらのU-318/Uプラグは端子一つ一つにアルファベットが降ってあります。普通に考えるとA~N極まであると思うかもしれませんが、設定上{G,I,O,Q}極は存在しおりません、なので、極は{A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R}極の14極となっております、これはたぶん極が大量に存在しているため誤配線をし機材が短絡するのを防いでいるのでしょう、さすが米軍、考えて作っていますね。

そして皆さんが気になるのは回路図だと思います、回路図書いてもよかったのですが膨大な量になりますし、そもそもめんどくさいのでRT-841/PRC-77の場合を簡単に説明していきたいと思います、適度に省略も行いました。

POWERプラグの配線

A極-----U-183/U A極 GND

B極-----U-183/U B極 A55ユニットJ2,№1ピン スケルチリレーK3,№2ピン

C極-----U-183/U C極 レシーバトランスミッタリレーK2,№5ピン

D極-----U-183/U D極 A22ユニットJ1,№4ピン

E極-----ファンクションスイッチ端子№1№6

F極-----バッテリ+ キャップ内にE-F極をつなぐ配線有

H極-----配線なし

J極-----D極シールド

K極-----U-183/U E極 スケルチリレーK3,№7ピン

L極-----A22ユニットJ2,№7ピン等キャップ内にM,H極への配線有

M極-----配線なし

P極-----A54ユニットJ1,№1 A55ユニットJ1,№4等

R極-----A31ユニット Dピン等

ざっとこんな感じ

それで今回赤字で書かせていただいたところが少し重要になってきます。POWERプラグのキャップなのですが内部に配線があるんですね、L極の配線は内部で接続されていないM,H極への配線なのでぶっちゃけどうでも良いのですがF極(バッテリ+端子)が重要になります。PRCの配線図では下部バッテリボックスから引っ張ってきた配線を必ずF-E極を通してトランスミッタへ給電しています。他のバイパスはありません。よってこのキャップないと通電しないんですよね。TM11-5820-667-12のチャプター3パラグラフ3-2にもそんな記載がありました、これは外部からPOWERプラグを通して電力を供給する場合、(先ほどのAM-2060/AやBA-398/U使用時)のことを考えた設計なのだと思われます。なので、RATELOコスする時はちゃんとキャップを閉めときましょう。

ただこれが言いたかっただけでこんなに分かりにくい駄文を書き連ねました。

2016年11月23日

PRC25/77のA28ユニット回路図

今回はPRC25/77に使用されているアンテナチューニングユニットA28について説明したいと思います。

このユニットは皆さんがイメージするような金属のカバーに囲われた中央部に鎮座しているユニットではなく、位置的に言うとフロントパネルの裏側、アンテナマウントの下に位置しています。覗きこめばコイルが4本ある特徴的なユニットなので、直ぐに判るのではないでしょうか?

A28の役割

簡単に言うとA28ユニットはアンテナの波長を修正しています。アンテナの長さは波長に合わせて長くしたり短くしたりするのが正しいアンテナの使い方です、特に、PRC25系列は30.00MHz~75.95MHzまでの電波を発射しますので1本のアンテナで運用するにはこのユニットが必要不可欠です。

アマチュア無線では使用できない周波帯までカバーされちゃってるので使用禁止周波帯での電波の発射は絶対に行わないで下さい、というかPRCは技術基準適合証明 が無いので使うと違法です。どうしても使いたいのならば承認を受けてから使いましょう

とりあえず、波長の計算をしてみましょう

波長の計算はV=Fλでできます、そしてV(速度m/s)は電波なので光の速度に成り、Fは周波数、λが波長です

よって計算式は

λ(m)=3.0*10^8/F(Hz)

に成ります、またMHzは10^6Hzなので、分母に0を6個付けてあげましょう。

で計算すると大体波長λは30Hzで10m、75MHzで4mぐらいに成りますね、波長の幅が6mもありました。それを一本のアンテナで処理するので、アンテナチューニング回路が必要になります、A28は4本のコイルを稼働させ無線機の発射する周波数に合致するアンテナにしています。

回路

これまでに書いてきた回路がWindowsのpaint使ってきましたが、今回はBSch3Vで書いてみました。見やすいように意図的に大きくしましたが、スクロールしなくちゃ判らないし、結局意味無いかも。

ケーブルがゴチャゴチャしているのもアレですが…

見難いへんちくりんな番号は回路の接点番号です。最大12まであります。そして、このユニットの特徴なのですが。S2とS3の所、はアンテナ螺子の長さで、AT-892/PRC-25とAT-271A/PRCを自動で識別できるようにしています。

そして使用する込み合わせは、

長いアンテナで高周波帯を使用する時…A

長いアンテナで低周波帯を使用する時…B

短いアンテナで高周波帯を使用する時…C

短いアンテナで低周波帯を使用する時…D

と4種類存在しますのでA~Dまでの回路を説明をしたいと思います。

A 長いアンテナで高周波帯を利用する時

まずスイッチSW2.と3は下の接点と接触します、そしてスイッチSW1(バンドスイッチ)は3つが連動していて全てが左側を向き、接点1 10 7と接触して通電します。これにより、パターンAの場合はC2コンデンサとL1コイルが使用されます。

B 長いアンテナで低周波帯を利用する時

Aと同じ用にSW2.3は下向の接点と接触し、SW1(バンドスイッチ)は回路図のままに成ります、よって回路はL4コイルを通る回路に成ります。

C 短いアンテナで高周波帯を使用する時

短いアンテナを使用する場合、SW3は開回路になり、SW2は上側の接点に接触します。またAと同様にSW1(バンドスイッチ)は接点 1 10 7と接触し結果的にはL2コイルとC3、C1コンデンサを使った回路を使用します。

D 短いアンテナで低周波帯を使用する時

回路図と全く同じ回路に成ります、結果的にはL3コイルとC1コンデンサを使った回路です。

このユニットは皆さんがイメージするような金属のカバーに囲われた中央部に鎮座しているユニットではなく、位置的に言うとフロントパネルの裏側、アンテナマウントの下に位置しています。覗きこめばコイルが4本ある特徴的なユニットなので、直ぐに判るのではないでしょうか?

A28の役割

簡単に言うとA28ユニットはアンテナの波長を修正しています。アンテナの長さは波長に合わせて長くしたり短くしたりするのが正しいアンテナの使い方です、特に、PRC25系列は30.00MHz~75.95MHzまでの電波を発射しますので1本のアンテナで運用するにはこのユニットが必要不可欠です。

アマチュア無線では使用できない周波帯までカバーされちゃってるので使用禁止周波帯での電波の発射は絶対に行わないで下さい、というかPRCは技術基準適合証明 が無いので使うと違法です。どうしても使いたいのならば承認を受けてから使いましょう

とりあえず、波長の計算をしてみましょう

波長の計算はV=Fλでできます、そしてV(速度m/s)は電波なので光の速度に成り、Fは周波数、λが波長です

よって計算式は

λ(m)=3.0*10^8/F(Hz)

に成ります、またMHzは10^6Hzなので、分母に0を6個付けてあげましょう。

で計算すると大体波長λは30Hzで10m、75MHzで4mぐらいに成りますね、波長の幅が6mもありました。それを一本のアンテナで処理するので、アンテナチューニング回路が必要になります、A28は4本のコイルを稼働させ無線機の発射する周波数に合致するアンテナにしています。

回路

これまでに書いてきた回路がWindowsのpaint使ってきましたが、今回はBSch3Vで書いてみました。見やすいように意図的に大きくしましたが、スクロールしなくちゃ判らないし、結局意味無いかも。

ケーブルがゴチャゴチャしているのもアレですが…

見難いへんちくりんな番号は回路の接点番号です。最大12まであります。そして、このユニットの特徴なのですが。S2とS3の所、はアンテナ螺子の長さで、AT-892/PRC-25とAT-271A/PRCを自動で識別できるようにしています。

そして使用する込み合わせは、

長いアンテナで高周波帯を使用する時…A

長いアンテナで低周波帯を使用する時…B

短いアンテナで高周波帯を使用する時…C

短いアンテナで低周波帯を使用する時…D

と4種類存在しますのでA~Dまでの回路を説明をしたいと思います。

A 長いアンテナで高周波帯を利用する時

まずスイッチSW2.と3は下の接点と接触します、そしてスイッチSW1(バンドスイッチ)は3つが連動していて全てが左側を向き、接点1 10 7と接触して通電します。これにより、パターンAの場合はC2コンデンサとL1コイルが使用されます。

B 長いアンテナで低周波帯を利用する時

Aと同じ用にSW2.3は下向の接点と接触し、SW1(バンドスイッチ)は回路図のままに成ります、よって回路はL4コイルを通る回路に成ります。

C 短いアンテナで高周波帯を使用する時

短いアンテナを使用する場合、SW3は開回路になり、SW2は上側の接点に接触します。またAと同様にSW1(バンドスイッチ)は接点 1 10 7と接触し結果的にはL2コイルとC3、C1コンデンサを使った回路を使用します。

D 短いアンテナで低周波帯を使用する時

回路図と全く同じ回路に成ります、結果的にはL3コイルとC1コンデンサを使った回路です。

2016年08月11日

ST-138/PRC-25 ハーネス

ご無沙汰です、最近部品ばかり記事にしているため、アクセス数が壊滅的に下がってきたこのブログですが、今回も部品についての記事にしたいと思います

アレです、皆さんが背負子とか言ってるアレの事です、実を言いますとアレの名前はST-138/PRC-25と言います、コットンダック製のハーネスでPRCを背負う事ができます

このゴチャゴチャした奴です、ちゃんとPRCと束縛させるとそれなりに使えますがライトウエイトに括りつけた方が楽ですし他の物も付け易いです()

使い方

使い方についてはマニュアルにクソ詳しく記載されてまがパット見でもどの辺りにどれを付けるかは判ると思います、

ですが、それで終わりにしちゃうとクソブログがそびえ立つクソブログへと進化しそうなので、ちょっとだけ詳しく描きたいと思います。

まず、肩ひもを作ります、下の画像のようにD環に下に縫いつけられた一番長い紐を通し、肩パット中央あたりにあるバックルを下から上部の穴に通し、そして下部の穴に通して固定します。

そして、この2本のストラップを使いPRCを固定しましょう。上のストラップについてる環になった部分にCW-503/PRC-25を装着します。

端から出てる細いストラップはPRCの上部についてるバーに巻いてバックルで固定します、これをすると逆さまになった時PRCが滑って落っこちないので必ず行うべきです。

ブラブラさせてるのもダサいですしww

そして、最後に余るストラップ、コイツは何に使うかなかなかイメージが付きにくいと思います。コイツはピストルベルトとST-138/PRC-25を固定するために使われるストラップです、適当に調節してベルトに装着しましょう、きつめにするとPRCのおもさが分散されますが腰骨が反って痛いのでPRCを装着する2本のストラップを少し弱めると楽になります。

使用例

1967年4/24日、オペレーションオレゴンで撮られた画像第一騎兵師団第9騎兵連隊の写真です。

なかなかに鮮明で大きな画像なので拡大するとH-140を二人とも使用していたりマグポーチがローカルメイド品だったりして面白いですね

使ってみると判る事

特に言うことはありませんが荷物を背負えませんね、それと背負いやすさは圧倒的にライトウエイトの方が上です

アレです、皆さんが背負子とか言ってるアレの事です、実を言いますとアレの名前はST-138/PRC-25と言います、コットンダック製のハーネスでPRCを背負う事ができます

このゴチャゴチャした奴です、ちゃんとPRCと束縛させるとそれなりに使えますがライトウエイトに括りつけた方が楽ですし他の物も付け易いです()

使い方

使い方についてはマニュアルにクソ詳しく記載されてまがパット見でもどの辺りにどれを付けるかは判ると思います、

ですが、それで終わりにしちゃうとクソブログがそびえ立つクソブログへと進化しそうなので、ちょっとだけ詳しく描きたいと思います。

まず、肩ひもを作ります、下の画像のようにD環に下に縫いつけられた一番長い紐を通し、肩パット中央あたりにあるバックルを下から上部の穴に通し、そして下部の穴に通して固定します。

そして、この2本のストラップを使いPRCを固定しましょう。上のストラップについてる環になった部分にCW-503/PRC-25を装着します。

端から出てる細いストラップはPRCの上部についてるバーに巻いてバックルで固定します、これをすると逆さまになった時PRCが滑って落っこちないので必ず行うべきです。

ブラブラさせてるのもダサいですしww

そして、最後に余るストラップ、コイツは何に使うかなかなかイメージが付きにくいと思います。コイツはピストルベルトとST-138/PRC-25を固定するために使われるストラップです、適当に調節してベルトに装着しましょう、きつめにするとPRCのおもさが分散されますが腰骨が反って痛いのでPRCを装着する2本のストラップを少し弱めると楽になります。

使用例

1967年4/24日、オペレーションオレゴンで撮られた画像第一騎兵師団第9騎兵連隊の写真です。

なかなかに鮮明で大きな画像なので拡大するとH-140を二人とも使用していたりマグポーチがローカルメイド品だったりして面白いですね

使ってみると判る事

特に言うことはありませんが荷物を背負えませんね、それと背負いやすさは圧倒的にライトウエイトの方が上です

2016年07月14日

CW-503/PRC25 アンテナケース

ご無沙汰しておりました、チベ砂です、約ひと月ぶりぐらいの投稿に成ると思います、

まぁ…投稿頻度はこんなもんで良いかなと思ってますので、

「もっといろいろ書け」とか「やる気あんのか?」とか思いましたら、コメントでもくださいな…

さて、本題に移ります、みなさんがRTO装備の写真等をみた時に必ずと言っていいほどベトナム戦争中のRTOがRT-505/PRC-25の隣に付けてるあの「アンテナケース」とか言われている代物についての記事です。

CW-503/PRC-25

こんな奴です。因みに私は1円で購入しました(自慢したいだけ)

聞きなれない名前かも知れませんがこちらのケースの正式名称に成ります、蓋の後ろ側辺たりにでかでかとハンコが押されているので確認は直ぐにできると思います、こちらは前回説明したようにAN/PRC-25/77の一部です。

使い方

使いかたはいたって簡単で一番外側の深さが浅いポケットに呼びのH-189/GRを放り込み、また、中間の一番深いポケットにAT-271A/PRCを折りたたんで挿入します。

AT-892/PRC-25は自在に曲がるアンテナとブレード部分に分解して一番奥にある仕切りが付いたポケットの端にブレード部分をそして残りは中央の小ポケットに入れます、

AB-591/PRC-25も同様に中央小ポケットに入れましょう。

ざっと説明するとこんな感じです

画像を撮ったので参考にどうぞ、

判りにくいかな…?

諸注意

まず、AN/PRC-25/77な使われるアンテナケースはCW-503/PRC-25です、支給時にAN/PRC-25や77が入った木箱の中に付属しています、なのでRTOはほぼ必ず持っている装備と成ります、

また、ベトナム戦争軍装ガイドみたいな名前のあの本(名前判らん)に出てくるRTOはなぜかPRC-10用のCW-216/PRを付けると言う致命的なミスをしているために、CW-503の事を勘違いしている人がいますが全くの別物ですので、気を付けてください。

まぁ…投稿頻度はこんなもんで良いかなと思ってますので、

「もっといろいろ書け」とか「やる気あんのか?」とか思いましたら、コメントでもくださいな…

さて、本題に移ります、みなさんがRTO装備の写真等をみた時に必ずと言っていいほどベトナム戦争中のRTOがRT-505/PRC-25の隣に付けてるあの「アンテナケース」とか言われている代物についての記事です。

CW-503/PRC-25

こんな奴です。因みに私は1円で購入しました(自慢したいだけ)

聞きなれない名前かも知れませんがこちらのケースの正式名称に成ります、蓋の後ろ側辺たりにでかでかとハンコが押されているので確認は直ぐにできると思います、こちらは前回説明したようにAN/PRC-25/77の一部です。

使い方

使いかたはいたって簡単で一番外側の深さが浅いポケットに呼びのH-189/GRを放り込み、また、中間の一番深いポケットにAT-271A/PRCを折りたたんで挿入します。

AT-892/PRC-25は自在に曲がるアンテナとブレード部分に分解して一番奥にある仕切りが付いたポケットの端にブレード部分をそして残りは中央の小ポケットに入れます、

AB-591/PRC-25も同様に中央小ポケットに入れましょう。

ざっと説明するとこんな感じです

画像を撮ったので参考にどうぞ、

判りにくいかな…?

諸注意

まず、AN/PRC-25/77な使われるアンテナケースはCW-503/PRC-25です、支給時にAN/PRC-25や77が入った木箱の中に付属しています、なのでRTOはほぼ必ず持っている装備と成ります、

また、ベトナム戦争軍装ガイドみたいな名前のあの本(名前判らん)に出てくるRTOはなぜかPRC-10用のCW-216/PRを付けると言う致命的なミスをしているために、CW-503の事を勘違いしている人がいますが全くの別物ですので、気を付けてください。

2016年06月12日

AN/PRC-77 radio set とは

みなさんこんにちは、文化祭等があり、模試等の長い戦いを終え、帰ってきました。

休みがありません…

まぁそのあたりは仕方ないことと割り切り、今回は最近少し気になった事を紹介します。

みなさんはPRC-77、PRC-25といわれて、何を想像しますか?

まあ、普通に考えて、あのベトナム戦争中にRTOが背負っていた無線機本体をイメージすると思います、

そこが今回気になったところです。

先日ライトウエイトにPRCを装着したRTO画像をツイッターでアップロードしたところ、

「PRC-25には専用背負子あるんですが…」

みたいな引用RTをもらいました、

まあ確かにそちらは存在しますがそれはAN/PRC-25の一部です。

正確に言いますと私が所持しているのはAN/PRC-77なので、AN/PRC-77の一部なんです

話がややこしくなってきました、

なので簡単に説明出来るように、画像を使って説明したいと思います。

この画像に写っている物、すべてがAN/PRC-77になります、

皆さんが言っているPRC-77は正式名称ではRT-841/PRC-77と言う名前になっています、ややこしいかもしれませんがAN/PRC-77というのはradio set の名前でありAN/PRC-77という名前を持つ通信システムなんですよね。

RT-841/PRC-77があっても無線通信はハンドセットやアンテナが無いとできませんしね。

正式な名前を紙に書いて添付しておきましたが、見えにくいかも知れないので、簡単に説明しておきます。

AN/PRC-77 AN/PRC-25の基本的な付属品

AT-271A/PRC PRC10等にも使用されているロングアンテナです、10フィートあります。

AT-892/PRC-25 ショートアンテナです。

AB-591/PRC-25 AT-271A/PRCをANTENNAモーメントにねじ込むためのアダプタです。多少の柔軟性があります。

ST-138/PRC-25 みなさんが背負子と言っているハーネスの名前です、サスペンダが無くてもピストルベルトを保持できます。

CW-503/PRC-25 アンテナケースです、普通はAT-271A/PRCなどを

収納します。

CY-2562/PRC バッテリボックスです、RT-841/PRC-77の一部として考えて問題無いです。

RT-841/PRC-77 送受信機、AN/PRC-77 radio set の中枢部です (AN/PRC-25の場合はRT-505/PRC-25です)

H-189/GR ベトナム戦争中におもに使われたハンドセットになります、年代によりH-250/Uに変わる物です。

まだまだLS545/UとかRC-292等、PRC77に接続できる部品は沢山ありますが、これが初めに中隊に支給される基本的な部品となります、

なので「AN/PRC-77持ってます」って言うにはこれくらいは持ってないとだめだよ

それと、バッテリにつきましてはAN/PRC-77システムには入りません。消耗品なので入らないのでしょうか?BA-386/PRC-25とかBA-4386/Uなど沢山種類があることも因果関係があるのかもしれません。バッテリ関連は暇があったらそのうち記事にしますね。

それでは

休みがありません…

まぁそのあたりは仕方ないことと割り切り、今回は最近少し気になった事を紹介します。

みなさんはPRC-77、PRC-25といわれて、何を想像しますか?

まあ、普通に考えて、あのベトナム戦争中にRTOが背負っていた無線機本体をイメージすると思います、

そこが今回気になったところです。

先日ライトウエイトにPRCを装着したRTO画像をツイッターでアップロードしたところ、

「PRC-25には専用背負子あるんですが…」

みたいな引用RTをもらいました、

まあ確かにそちらは存在しますがそれはAN/PRC-25の一部です。

正確に言いますと私が所持しているのはAN/PRC-77なので、AN/PRC-77の一部なんです

話がややこしくなってきました、

なので簡単に説明出来るように、画像を使って説明したいと思います。

この画像に写っている物、すべてがAN/PRC-77になります、

皆さんが言っているPRC-77は正式名称ではRT-841/PRC-77と言う名前になっています、ややこしいかもしれませんがAN/PRC-77というのはradio set の名前でありAN/PRC-77という名前を持つ通信システムなんですよね。

RT-841/PRC-77があっても無線通信はハンドセットやアンテナが無いとできませんしね。

正式な名前を紙に書いて添付しておきましたが、見えにくいかも知れないので、簡単に説明しておきます。

AN/PRC-77 AN/PRC-25の基本的な付属品

AT-271A/PRC PRC10等にも使用されているロングアンテナです、10フィートあります。

AT-892/PRC-25 ショートアンテナです。

AB-591/PRC-25 AT-271A/PRCをANTENNAモーメントにねじ込むためのアダプタです。多少の柔軟性があります。

ST-138/PRC-25 みなさんが背負子と言っているハーネスの名前です、サスペンダが無くてもピストルベルトを保持できます。

CW-503/PRC-25 アンテナケースです、普通はAT-271A/PRCなどを

収納します。

CY-2562/PRC バッテリボックスです、RT-841/PRC-77の一部として考えて問題無いです。

RT-841/PRC-77 送受信機、AN/PRC-77 radio set の中枢部です (AN/PRC-25の場合はRT-505/PRC-25です)

H-189/GR ベトナム戦争中におもに使われたハンドセットになります、年代によりH-250/Uに変わる物です。

まだまだLS545/UとかRC-292等、PRC77に接続できる部品は沢山ありますが、これが初めに中隊に支給される基本的な部品となります、

なので

それと、バッテリにつきましてはAN/PRC-77システムには入りません。消耗品なので入らないのでしょうか?BA-386/PRC-25とかBA-4386/Uなど沢山種類があることも因果関係があるのかもしれません。バッテリ関連は暇があったらそのうち記事にしますね。

それでは