2017年02月02日

砲兵に支援してもらおう2

こんばんは、前回まとめた記事が思いの外好評だったので、調子乗って続き書きたいと思います、前回はこ↑こ↓です

今回は、FOがどのようにして標的との距離を測るかとか、そのへん、

距離のはかり方

距離の測り方は大体こんな感じです

「レーザの使用」

「音と光の差」

「双眼鏡を使用する」

「見た目で判断する」

「樹木を起点にする」

大体こんな感じ、

じゃ、詳しく書きますね。

1レーザを使用した測距

G/VLLDって奴です、AN/TVQ-2とかAN/GVSとかそのあたり、TVQ2って24kgぐらいあるみたいですね。

はぇぇ…重てぇや…仕組みは一定期間のレーザパルスがなんちゃらとか三角観測で~とか。…光学分からん(あきらめ)中隊に1つは支給されてます(空挺系を除く)おまえ詳しく書くとか言って速攻で適当な紹介してるな屑が

2光と音の差

花火や雷のアレです、音より光の方が何倍も早く進むので、光が見えた瞬間から、音の聞こえた時間をかけ算して距離を出します FOの場合は敵のマズルフラッシュから発砲音を聞くなどで対応できます。

公式:光を視認し音が聞こえたタイムラグ×350=距離

例:T-72戦車が発砲したマズルフラッシュを確認し、砲撃音を聞くまで5秒のタイムラグがあった場合

5×350=R

R=1750

FOは10の位を四捨五入した数字、1800mをFDCに連絡します。

3双眼鏡を使う

FOにとって、コンパスと双眼鏡はほぼ確実に必要になる物です、

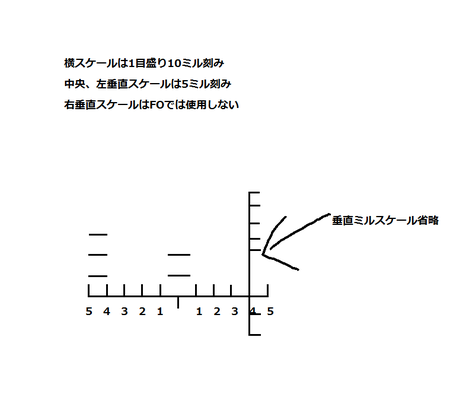

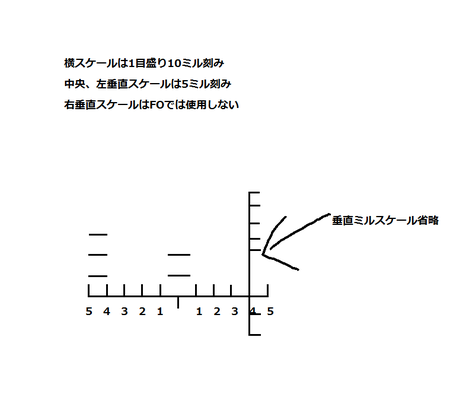

現在の双眼鏡はM19双眼鏡系の十字型レイティクルが備えられて居るみたいですが、ここではM17双眼鏡系統のL字っぽい名状し難いレイティクルについて解説します。

こんな奴。

説明用に作って見ました、結構大変でしたが、出来映えは微妙、

ミルの振り幅は水平スケールが10ミルずつ

水平スケールの数字降ってある棒の長さが5ミルだとか3ミルだとか聞いたことありますが、不明

中央、左の垂直スケール(=型のもの)は5ミルずつに成っています。

画像に書いてある通りですが、計算方法を書いて起きます、

この双眼鏡を使用した測距方は対象の大きさが分かっていると言うことが前提になります、サイズが分からない物だと精確な距離は出せません。また、右側のゴチャゴチャした垂直スケールはFOの業務では使用しませんこのスケールは歩兵が直接照準用火器で使用します。

中央と左スケールは砲弾を空中で炸裂させる場合、高さ(HOB)を計るために使用します。

距離の出し方。

①双眼鏡の0ミル(1本だけ下側に目盛りがあるところ)に対象の端を合わせる

②横の長さを読み取る

③公式:R=W/mil×1000を計算する(R=距離、W=対象の大きさ)

公式は先に割り算をした方が楽に出せます。

車両の大きさ表

例:この表を参考にし、T72戦車の側面が双眼鏡を通して見たところ、ちょうど5ミルの距離だったとします。

すると計算は、

R=6.9÷5×1000

が成り立ち、R=1380mと成ります、

そして、十の位を四捨五入してFDCに報告するので、自身から1400m離れた所にT-72戦車が存在しているという事になるのです。

この表と計算式を覚える事ができたら、あなたも東側戦車等の自分との距離が分かります(生活で得する事は皆無)

全然話しがそれますが、エクセル文書をHTMLコードに変換する時、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君(ββ)を使用しているのですが、枠が反映されなくて見にくいです、どうすれば良いのか分からない…だれかPCに強い人教えてください。

4見た目で判断する

そんなアホな測距あるか!と思う方も居るかもしれませんが、できない事も無いです。

この測距方法はOPなどに配属され、同じ所を永遠に見続けている時に有効です、

コツは自分がイメージしやすい距離が測れる物を頭の中にいれておく事。たとえば、サッカーコートとか、

野球のホームベースからポールまでのイメージとか。

それを頭の中で倍にして行く測距方法です、結構訓練すると意外に分かるみたいですよ。ミルみたいに計算しなくても良いし楽かもしれませんね。注意点があったのでまとめました

視力に頼る測距の注意点

近くに見える場合

・高い高度にいる時や、空気が澄んでいる時

・太陽光が非常に明るいとき

・FOが窪地に偽装された標的を発見した時

・道路などの直線的な物を見ている時

・雪原や、畑、湖などの均一に平らな所を見ている時

・標的の背景が標的の色と対照的な場合

遠くに見える場合

・霧や弱い光などで、視界が悪い時

・標的の一部しか見えて居ない時

・FOが窪地にはっきりとした形で標的を発見した時

・背景と標的の色が似ている時

・湿度の有る暑い日、匍匐状態や、跪いた状態で標的を発見したとき

5樹木を利用する

これもなんかへんちくりんな測距方法。樹木の見え方で距離を測るそうで

こんな感じの表がありました。

だいたいこんな感じの測距法が取られています、木を利用した測距法は中々ユニークですが、日本の植生に合うかは不明です。

大体こんな感じ、FDCに送る無線例文について書こうと思ったんですが、思いの外測距の話が長引き、また。

無線例文の話が滅茶苦茶長くなりそうなので、また今度にします、ごめんなさい。

たぶん続きます。

今回は、FOがどのようにして標的との距離を測るかとか、そのへん、

距離のはかり方

距離の測り方は大体こんな感じです

「レーザの使用」

「音と光の差」

「双眼鏡を使用する」

「見た目で判断する」

「樹木を起点にする」

大体こんな感じ、

じゃ、詳しく書きますね。

1レーザを使用した測距

G/VLLDって奴です、AN/TVQ-2とかAN/GVSとかそのあたり、TVQ2って24kgぐらいあるみたいですね。

はぇぇ…重てぇや…仕組みは一定期間のレーザパルスがなんちゃらとか三角観測で~とか。…光学分からん(あきらめ)中隊に1つは支給されてます(空挺系を除く)

2光と音の差

花火や雷のアレです、音より光の方が何倍も早く進むので、光が見えた瞬間から、音の聞こえた時間をかけ算して距離を出します FOの場合は敵のマズルフラッシュから発砲音を聞くなどで対応できます。

公式:光を視認し音が聞こえたタイムラグ×350=距離

例:T-72戦車が発砲したマズルフラッシュを確認し、砲撃音を聞くまで5秒のタイムラグがあった場合

5×350=R

R=1750

FOは10の位を四捨五入した数字、1800mをFDCに連絡します。

3双眼鏡を使う

FOにとって、コンパスと双眼鏡はほぼ確実に必要になる物です、

現在の双眼鏡はM19双眼鏡系の十字型レイティクルが備えられて居るみたいですが、ここではM17双眼鏡系統のL字っぽい名状し難いレイティクルについて解説します。

こんな奴。

説明用に作って見ました、結構大変でしたが、出来映えは微妙、

ミルの振り幅は水平スケールが10ミルずつ

水平スケールの数字降ってある棒の長さが5ミルだとか3ミルだとか聞いたことありますが、不明

中央、左の垂直スケール(=型のもの)は5ミルずつに成っています。

画像に書いてある通りですが、計算方法を書いて起きます、

この双眼鏡を使用した測距方は対象の大きさが分かっていると言うことが前提になります、サイズが分からない物だと精確な距離は出せません。また、右側のゴチャゴチャした垂直スケールはFOの業務では使用しませんこのスケールは歩兵が直接照準用火器で使用します。

中央と左スケールは砲弾を空中で炸裂させる場合、高さ(HOB)を計るために使用します。

距離の出し方。

①双眼鏡の0ミル(1本だけ下側に目盛りがあるところ)に対象の端を合わせる

②横の長さを読み取る

③公式:R=W/mil×1000を計算する(R=距離、W=対象の大きさ)

公式は先に割り算をした方が楽に出せます。

車両の大きさ表

| 車両名 | 側面長 | 前面長 | |

|---|---|---|---|

| 戦車 | T-62 | 6.6 | 3.3 |

| T-72 | 6.9 | 3.6 | |

| 偵察車 | BRDM-2 | 5.7 | 2.4 |

| BTR-60 | 7.2 | 1.8 | |

| 装甲車 | BMP | 6.8 | 2.9 |

| 対空砲 | ZSU 23-4 | 6.5 | 3.0 |

例:この表を参考にし、T72戦車の側面が双眼鏡を通して見たところ、ちょうど5ミルの距離だったとします。

すると計算は、

R=6.9÷5×1000

が成り立ち、R=1380mと成ります、

そして、十の位を四捨五入してFDCに報告するので、自身から1400m離れた所にT-72戦車が存在しているという事になるのです。

この表と計算式を覚える事ができたら、あなたも東側戦車等の自分との距離が分かります(生活で得する事は皆無)

全然話しがそれますが、エクセル文書をHTMLコードに変換する時、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君(ββ)を使用しているのですが、枠が反映されなくて見にくいです、どうすれば良いのか分からない…だれかPCに強い人教えてください。

4見た目で判断する

そんなアホな測距あるか!と思う方も居るかもしれませんが、できない事も無いです。

この測距方法はOPなどに配属され、同じ所を永遠に見続けている時に有効です、

コツは自分がイメージしやすい距離が測れる物を頭の中にいれておく事。たとえば、サッカーコートとか、

野球のホームベースからポールまでのイメージとか。

それを頭の中で倍にして行く測距方法です、結構訓練すると意外に分かるみたいですよ。ミルみたいに計算しなくても良いし楽かもしれませんね。注意点があったのでまとめました

視力に頼る測距の注意点

近くに見える場合

・高い高度にいる時や、空気が澄んでいる時

・太陽光が非常に明るいとき

・FOが窪地に偽装された標的を発見した時

・道路などの直線的な物を見ている時

・雪原や、畑、湖などの均一に平らな所を見ている時

・標的の背景が標的の色と対照的な場合

遠くに見える場合

・霧や弱い光などで、視界が悪い時

・標的の一部しか見えて居ない時

・FOが窪地にはっきりとした形で標的を発見した時

・背景と標的の色が似ている時

・湿度の有る暑い日、匍匐状態や、跪いた状態で標的を発見したとき

5樹木を利用する

これもなんかへんちくりんな測距方法。樹木の見え方で距離を測るそうで

こんな感じの表がありました。

| 樹木の状態、距離 |

| 1,000m |

| 木の幹と主要な枝を肉眼で確認出来、葉は房のように見える |

| 昼間は太陽光が葉を透き通して見える |

| 2,000m |

| 幹と主要な枝は肉眼で区別出来、葉はなめらかに見える |

| 別々の木々の輪郭は区別できる |

| 3,000m |

| 下側の葉がない部分の幹は目視でき、枝は目視できなくなる |

| 葉は隣接する樹木と区別できなくなる。 |

| 4000m |

| 幹が視認不可能になり、葉は連続した塊のように見える |

| 風で木が動くのを視認する事ができる。 |

| 5,000m以上 |

| 木々に覆われた全面は滑らかで暗く見える |

だいたいこんな感じの測距法が取られています、木を利用した測距法は中々ユニークですが、日本の植生に合うかは不明です。

大体こんな感じ、FDCに送る無線例文について書こうと思ったんですが、思いの外測距の話が長引き、また。

無線例文の話が滅茶苦茶長くなりそうなので、また今度にします、ごめんなさい。

たぶん続きます。